- En

- Fr

- عربي

شؤون دولية

شهدت الصين عبر تاريخها فترات من الحرب وأخرى سادها السلم، وعرفت عدّة أنظمة نتجت عن هوية السلطة الحاكمة من سلالات وملوك وأباطرة ورؤساء. بعض هؤلاء كانوا يوسّعون المساحة الجغرافية للصين في حال تمتّعوا بالقوة العسكرية، بينما كانت تلك المساحة تتقلّص عند بروز خلافات داخلية تؤدي إلى الضعف أمام القوى الخارجية.

التاريخ العريق للصين، دفع بسلطاتها خلال القرن العشرين إلى وضع «استراتيجية الصين الواحدة» سعيًا إلى إعادة توحيد أراضي الصين التاريخية في ظل القوّة الاقتصادية التي باتت تتمتّع بها في وقتنا المعاصر. والمسألة الأبرز التي تتمحور حولها استراتيجية الصين الواحدة هي تايوان التي كانت تُعرف بفورموزا قبل العام 1949.

تقع جزيرة فورموزا (تايوان) في جنوب شرقي آسيا في المحيط الهادئ، قبالة برّ الصين الرئيسي، يفصله عنها مضيق فورموزا بمسافة 140 كلم تقريبًا، وتبلغ مساحتها حوالي 36 ألف كلم2، وسكانها حوالي 24 مليونًا. ولطالما اعتبرت الصين هذه الجزيرة جزءًا من أراضيها ورفضت ادّعاءات تايوان بالانفصال والاستقلال. ووفق بكين تنص استراتيجية الصين الواحدة على أنّ هناك صين واحدة فقط في العالم، وأنّ تايوان جزء لا يتجزأ من هذه الصين، ولا بدّ أن يعود يومًا إلى كنف الوطن الأم. وقد وضعت الصين قاعدة أساسية في علاقاتها الدولية وهي اعتراف الدول بموقف بكين حيال موضوع تايوان. لكنّ هذه القاعدة باتت تؤثّر على الاقتصاد العالمي كون تايوان أصبحت قوة اقتصادية تساندها واشنطن لاعتباراتٍ جيوستراتيجية وجيوسياسية.

استقطبت مسألة تايوان الأضواء في ظل تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة الأميركية على خلفية فيروس كورونا والحرب التجارية بينهما. ويستغلّ الأميركيون ملف تايوان لمناكفة الصينيين الذين يرفضون انفصالها واستقلالها، لا بل لوّحوا بالحل العسكري لكبح ميولها الانفصالية، مع العلم أنّها تتمتع بحكم ذاتي وترفض سيادة بكين عليها. فما هي استراتيجية الصين الواحدة؟ وما هي تداعياتها على الاقتصاد العالمي؟

لمحة تاريخية عن فورموزا (تايوان)

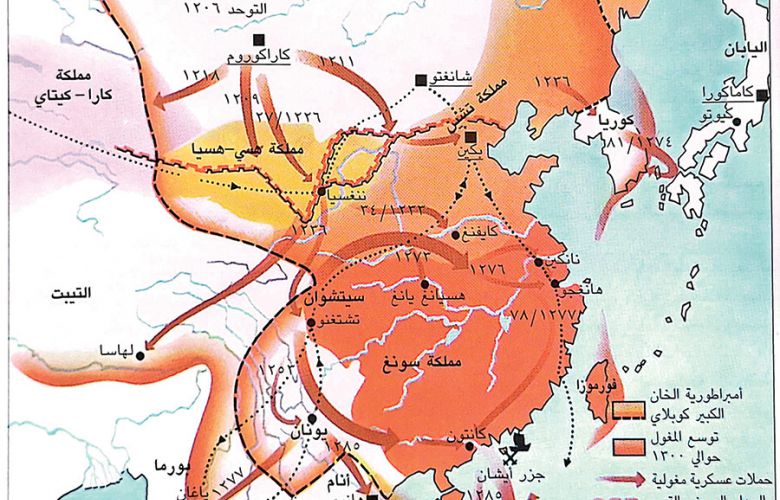

بدأ استثمار الصين في فورموزا منذ 1700 سنة، عندما أرسلت عشرة آلاف شخص إليها في القرن الثالث، وقد ورد ذلك في الوثيقة التاريخية بعنوان «سجلّات الأراضي المطلة على البحر». وفي عهد سلالة يوان (1280-1368) تأسّست في فورموزا الأجهزة التمثيلية للإمبراطورية الصينية. وخلال عهد سلالة مينغ (1368-1644)، احتلّ الهولنديون والأسبان فورموزا سنة 1624، لكن الصين استرجعتها سنة 1662 مع الإمبراطور كانغ-تسي Kangxi (1662-1722) الذي يعتبر من أهم حكام الصين ورجل دولة ومثقف، وقد جعل من فورموزا مقاطعة صينية سنة 1683، فأصبحت منذ هذا التاريخ تنتمي إلى الصين جغرافيًّا ولغويًا وعرقيًّا وحضاريًّا.

خلال منتصف القرن التاسع عشر، اخترقت القوى الأوروبية الصين، ما اضطرّ هذه الأخيرة إلى التوقيع على «معاهدات مجحفة» سنة 1844 ومنح امتيازات أجنبية مع إدارة ومحكمة وشرطة ورسوم خاصة. وكانت الصين قد وقّعت سنة 1842 معاهدة سلام نانكين التي تمّ بموجبها فصل هونغ-كونغ ومنح امتيازات تجارية لخمسة موانئ. وفي العام 1895 انتصرت اليابان على الصين في الحرب التي نشبت بينهما، فوقّعت هذه الأخيرة على معاهدة شيمونوسيكي المذّلة التي تنازلت بموجبها عن فورموزا لليابان، وتخلّت عن جزر بسكادورس، ودفعت تعويضات الحرب، واعترفت باستقلال كوريا التي أصبحت سنة 1897مملكة تحت حماية روسية.

في العام 1911 أطاحت الثورة بالحكم الإمبراطوري، وبعد سنة تمّ تأسيس الكيومنتانغ أي حزب الشعب الوطني. وفي العام 1917 دخلت الصين الحرب العالمية الأولى مع الأمل بإلغاء المعاهدات المجحفة. بعد 3 سنوات تنازلت روسيا السوفياتية عن كل الحقوق والامتيازات في الصين، ثم بدأ التعاون بين الكيومنتانغ والحزب الشيوعي الصيني. لكنّ الكيومنتانغ سيطر بعد سنوات على الصين التي تم توحيدها سنة 1928 فأصبحت دولة الحزب الواحد على قاعدة السلطات الخمس (التنفيذية والتشريعية والقضائية والرقابية والعسكرية). وفي العام 1931 استعادت الحكومة الصينية الامتيازات الأجنبية وألغت الحقوق الدولية ما عدا في شانغهاي المدعومة من الولايات المتحدة وانكلترا.

اندلعت الحرب الصينية-اليابانية من جديد في العام 1937، وخلال الحرب العالمية الثانية، تمّ الكشف عن «إعلان القاهرة» سنة 1943 الصادر عن الصين والولايات المتحدة وبريطانيا والذي هدف إلى إعادة جميع الجزر التي احتلّتها اليابان في المحيط الهادئ إلى الصين، ومنها فورموزا. كما تنازل الحلفاء عن جميع امتيازات المعاهدات المجحفة من أجل الحيلولة دون سلام منفرد بين حكومة الكيومنتانغ واليابان. وهكذا حصل، إذ بعد أن انهزمت اليابان في الحرب العالمية الثانية سنة 1945 ووقّعت على اتفاقية الاستسلام في تايبيه Taipei، استعادت الصين فورموزا، وأصبحت أراضيها وإدارتها خاضعة لسيادتها، وقد أعاد «بلاغ بوتسدام» الموقّع من قبل الاتحاد السوفياتي سنة 1945 التأكيد على تنفيذ «إعلان القاهرة».

الحرب الأهلية وانقسام الصين بين الشيوعيين والوطنيين (1945-1949) وولادة تايوان

كانت قد تأسّست جبهة متحدة قومية بين حزب الكيومنتانغ الصيني والحزب الشيوعي الصيني لتحرير فورموزا من اليابان. وبعد أن تحقق الهدف، كان من المفترض أن يواصل الحزبان العمل معًا لنهضة الصين، غير أنّ الحرب الأهلية تفاقمت سنة 1947 بين الكيومنتانغ المدعوم من الولايات المتحدة وبين الحزب الشيوعي الصيني. وتمكّن الشيوعيون سنة 1949 من شن هجوم كبير على جنوبي الصين واحتلال نانكين، عندها فرّت حكومة الكيومنتانغ ومعها جيشها إلى فورموزا حيث أعلنوا الصين الوطنية وغيّروا إسم الجزيرة من فورموزا إلى تايوان. بالمقابل تمّ تأسيس جمهورية الصين الشعبية برئاسة ماو تسي تونغ Mao Zedong بعد التقدّم العسكري للثورة الشيوعية الصينية. فأصبحت حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الشرعية، لكنّ قائد الكيومنتانغ رفض الاعتراف بها، وأعلن تايبيه عاصمة تايوان بخاصةٍ بعدما اصطحب معه أعضاء آخر مجلس نيابي منتخب في بكين. أمام هذا الواقع، اندلعت الحرب الأهلية الصينية وقد نتج عنها مسألة تايوان التي تمحورت حول نضال حكومة الصين الشعبية للحفاظ على وحدة أراضي الدولة ومعارضة التدخل الخارجي، مقابل نضال تايوان من أجل الانفصال والاستقلال.

في ظل الحرب الباردة، عمدت الولايات المتحدة الأميركية إلى دعم تايوان انطلاقًا من استراتيجيتها العالمية للحفاظ على مصالحها وعرقلة الصين الشيوعية واستراتيجيتها. ومع اندلاع الحرب الكورية سنة 1950، تعهّدت الولايات المتحدة بحماية جميع الأنظمة غير الشيوعية بالمنطقة وعلى رأسها نظام تايوان، فأرسلت الأسطول البحري السابع نحو مضيق تايوان، ورابطت الوحدة الجوية الأميركية الثالثة عشرة هناك، ووقّعت أميركا مع تايوان معاهدة الدفاع المشترك سنة 1954 واضعةً إيّاها تحت حمايتها. وفرضت تايوان في الخمسينيات حصارًا بحريًّا على برّ الصين الرئيسي حارمةً بذلك الشيوعيين من المبادلات التجارية، فحصلت مناوشات عسكرية بين الجانبين. ومنذ العام 1964 بدأت السياسة الخارجية للصين الشعبية تطالب بالمناطق التي كانت تابعة لها قبل عقد «المعاهدات المجحفة».

مقعد الصين في الأمم المتحدة والعلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة

لقيت تايوان دعمًا أميركيًا، الأمر الذي مكّنها من احتلال المقعد الدائم في مجلس الأمن الدولي المخصّص للصين، بينما ظلّت الصين الأم تعيش حالة عزلة دولية كرّسها دخول خلافات عقائدية شيوعية ونزاعات حدودية مع الاتحاد السوفياتي. وقد حاول جيش التحرير الشعبي الصيني الشيوعي، الذي امتلك ثلاثة أضعاف قوات الكيومنتانغ، غزو جزيرة تايوان سنة 1957 لكنه فشل بعد تدخل الولايات المتحدة وضغط الاتحاد السوفياتي على بكين، فانتهت المعارك العسكرية بمحادثاتٍ بين الصين والولايات المتحدة في وارسو استمرّت حتى سنة 1970 من أجل تخفيف حدّة التوتر بينهما لكنها لم تسفر عن أيّة نتيجة. غير أنّ تطوّر الصين الشعبية في بداية السبعينيات، دفع بالولايات المتحدة إلى تعديل سياسة عزلها، بمساهمة من وزير خارجيتها هنري كيسنجر، الذي أكّد أنه لا يوجد عدو دائم أو صديق دائم، فقط هناك مصالح دائمة بعيدًا عن أيّ اعتبارات أخرى. وكان الموقف من تايوان خير شاهد على هذه المقولة إذ حصلت الصين الشعبية على مقعد تايوان في الأمم المتحدة حين أصدرت الجمعية العامة في 25 تشرين الأول 1971 القرار 2758 الذي اعترفت بموجبه بأنّ مندوب حكومة جمهورية الصين الشعبية هو المندوب الشرعي الوحيد للصين في الأمم المتحدة، وإنّ الصين هي إحدى الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن مع إعادة جميع الحقوق المشروعة لها وطرد مندوب سلطات تايوان. هكذا أصبحت تايوان معزولة دوليًا بعد أن طُردت من مجلس الأمن، وحتى المجلس النيابي الذي فرّ إلى تايبيه أصابه الاضمحلال بوفاة غالبية أعضائه تباعًا.

في شباط 1972، زار الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون الصين وأصدر الجانبان بيان شانغهاي الذي اعترفت الولايات المتحدة بموجبه بأنّ تايوان جزء من الصين. وسنة 1978، وافق الرئيس الأميركي جيمي كارتر على مجموعة مبادئ اشترطتها الصين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وهي: قطع الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع سلطات تايوان، وإلغاء معاهدة الدفاع المشترك، وسحب قوّاتها العسكرية من تايوان وعدم بيعها السلاح، والاعتراف بحكومة جمهورية الصين الشعبية، وبأنّ هناك صين واحدة فقط وتايوان جزء منها وفق استراتيجية الصين الواحدة. وافقت أميركا وأغلقت سفارتها في تايوان، وأُقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بصورةٍ رسمية في 1 كانون الثاني 1979. لكن بعد ثلاثة أشهر، أصدر الكونغرس الأميركي قانونًا سمح بموجبه ببيع السلاح لتايوان «من أجل الدفاع عن نفسها». وفي العام 1992 باعتها واشنطن طائرات مقاتلة من نوع أف-16، كما واحتفظت واشنطن بوجودٍ غير رسمي في تايبيه من خلال المعهد الأميركي للنشاطات الدبلوماسية.

سياسة الحكومة الصينية في تسوية مسألة تايوان وتبدّل الموقف الأميركي

قال ماو تسي تونغ إنّ بلاده تحتاج إلى مئة عام لإعادة تايوان إلى حظيرة الوطن الأم، وكأنّه بذلك يستشرف المستقبل وما ستنطوي عليه القضية من تعقيدات. وبالفعل، فإنّ معطيات الساحة الدولية انقلبت مرة أخرى لمصلحة التايوانيين، فانتهاء الحرب الباردة أفقد الصين مكانتها في الجيوستراتيجية الأميركية كقوة مواجهة للاتحاد السوفياتي، وبدأ الأميركيون ينظرون إليها باعتبارها تمثّل تحديًّا مستقبليًّا على الصعيدين الاستراتيجي والاقتصادي ولا بدّ من تطويقها، وعلى هذه الخلفية عادت الروابط الأميركية تزدهر مع تايوان.

بعد وفاة ماو، انتهجت الحكومة الصينية سياسة أساسية لتسوية مسألة تايوان تتمثّل بإعادة التوحيد سلميًا، فأصدرت في 31 آب 1993 الكتاب الأبيض لتوضيح مسألة تايوان وشرح موقفها من أجل إيجاد تسوية تحظى بالتأييد من قبل حكومات مختلف الدول والأمم المتحدة. فهي ركّزت على مبدأ الصين الواحدة وتايوان جزء لا يتجزأ منها والحكومة المركزية تكون في بكين، منكرةً حق التايوانيين بالإنفصال، ومتهمةً بعض الدول الغربية بمساندة تايوان ضدها. وقد اقترحت الحل من خلال إعادة التوحيد سلميًا بين الصين وتايوان، على أن تنشأ دولة واحدة بينهما ذات نظامين في صيغة مطوّرة لنموذجي هونغ كونغ وماكاو اللتان حصلتا على الحكم الذاتي. ووفق هذا الاقتراح، تحتفظ تايوان بعملتها وجيشها وإدارتها الخاصة بالجمارك وكيانها الحكومي وملكيتها لأموالها وأرضها واستثمارات الأجانب، وتدير بنفسها السلطة الإدارية والتشريعية والقضائية والمالية، وتستمر بالتوقيع مع الدول الأجنبية على اتفاقيات تجارية وثقافية. وأكّدت الصين أنّ تايوان سوف تتمتّع بدرجة عالية من الحكم الذاتي على أن يطبّق النظام الاشتراكي في الصين بينما يُطبّق النظام الرأسمالي في تايوان، ويتعايش النظامان معًا من دون أن يبتلع أحدهما الآخر. ولتحقيق ذلك، اتّخذت الصين سلسلة من الاجراءات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية لتطوير العلاقة بين جانبي مضيق تايوان وإزالة العوائق بينهما. بدورها عدّلت تايوان سياستها مثل رفع الحظر عن سفر أهالي الجزيرة إلى البر الرئيسي لزيارة أقربائهم، وتخفيف القيود على التبادلات، وتوسيع التجارة والاستثمار غير المباشر، وتبسيط إجراءات خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد والتحويلات المصرفية بين جانبي المضيق.

بالمقابل، تمسّكت الصين بعدّة مسائل متّصلة بتايوان في العلاقات الدولية إذ توصّلت مع الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية معها إلى تفاهم بشأن مسألة تايوان وفق القانون الدولي واستراتيجية الصين الواحدة، وتعهدت تلك الدول بعدم إنشاء أية صلة ذات صفة رسمية مع تايوان. لكن البعض منها أخلف بما تعهّد به لأسبابٍ اقتصادية، فاعتبرت حكومة جمهورية الصين الشعبية من حقّها ممارسة سيادتها في المنظمات الدولية، رافضةً مساعي تايوان وراء مقعدين لدولة واحدة في تلك المنظمات، مع ذلك وافقت على اشتراك تايوان في هذه المنظمات كإحدى المناطق الصينية وتحت تسمية تايبيه-الصين (TAIPEI,CHINA) في بنك التنمية الآسيوي أو تايبي الصينية (CHINESE TAIPEI) في منظمة آسيا-المحيط الهادئ للتعاون الاقتصادي، أو تايوان-الصين (TAIWAN, CHINA) في المنظمات الدولية ذات الصفة الشعبية. ومنعت الصين فتح خطوط جوية مع تايوان من قبل أي شركة طيران في الدول ذات العلاقات الدبلوماسية معها إلاّ بموافقة منها. كما منعت بيعها أسلحة وأعتدة، غير أنّ بعض الدول أخلفت بما تعّهدت به، وباعت أسلحة إلى تايوان مما أحدث توتّرًا بين جانبي المضيق.

قطع العلاقة الرسمية مع تايوان لم يعنِ القطيعة التامة معها من قبل عدد من الدول التي أبقت على العلاقات التجارية والثقافية كغطاء لأنشطة دبلوماسية وأمنية. وبعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في تشرين الثاني 2024، عاودت الصين تمسّكها باستراتيجية الصين الواحدة وهدّدت باستخدام القوة لتحقيق الصين الواحدة بخاصةٍ بعدما لمّح الرئيس الأميركي الجديد بإمكان إعادة النظر في السياسة التي عزلت تايوان وأفقدتها الاعتراف بها من طرف دول عديدة، ومن الأمم المتحدة كذلك. فترامب يعتبر الصين العدّوة الأولى للأميركيين وليس روسيا، وهو لا يريد الاستمرار بسياسة أسلافه الذين وافقوا على استراتيجية الصين الواحدة كون بكين من أكبر دائني واشنطن وشريكتها التجارية، بل على العكس من ذلك أعلن عن نيّته فرض ضرائب كبيرة على جميع منتجات الصين التي تدخل الولايات المتحدة. أبدت الصين قلقها من تصريحات ترامب، وأعلنت أنّ استراتيجية الصين الواحدة هي أساس العلاقات بين بكين وواشنطن التي عليها إدراك مسألة تايوان بالنسبة للصينيين، وأنّ سياسة الصين الواحدة لا يمكن المساومة عليها وغير قابلة للتفاوض. فالرئيس الأميركي الجديد سيكون أمام معضلة شائكة كون الولايات المتحدة اتّبعت عبر عدّة عقود سياسة التوازن بين الصين وتايوان، أما ترامب فيريد تغيير هذه اللعبة، بخاصةٍ وأنّ من يحكم تايوان اليوم هو الحزب الديموقراطي التقدمي الذي تأسس سنة 1986 ويتبنّى فكرة الانفصال الرسمي عن الصين، ويُظهر هوية تايوانية خاصة.

أهمية تايوان الاقتصادية

أسهم حزب الكومينتانغ في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، فاستثمر في التعليم التقني وأوفد الشباب لدراسة هذه المجالات التطبيقية إلى الولايات المتحدة حتى أصبحت واشنطن قبلة الطلاب القادمين من تايوان للتعليم، وقد احتلّوا المرتبة الثانية من حيث العدد بعد الطلبة الإيرانيين قبل اندلاع الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979. استطاع الجيل التايواني الجديد المتعلّم تطوير الصناعة في تايوان الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الدخل القومي حتى بلغت معاملاتها الخارجية 90 مليار دولار، الأمر الذي جعل تايوان تتمتّع بقوة اقتصادية أكثر من قوّتها العسكرية بخاصةٍ بعدما سجّلت نموًّا بمعدل 10٪، وأصبح سوقها حرًاّ ودخل الفرد فيها يعادل 23 ضعف دخل نظيره في الصين الشعبية. وقد باتت تايوان تحتل اليوم المرتبة الثانية عالميًا في الاحتياط النقدي الذي يبلغ أكثر من 100 مليار دولار، وتحتلّ المرتبة الرابعة عشرة في التجارة الدولية، والمرتبة 22 بين اقتصادات دول العالم، والمرتبة السابعة في اقتصاد آسيا. بالإضافة إلى ذلك أصبحت الصانع الفعلي والحقيقي لأعداد كبيرة من الأجهزة الإلكترونية التي تباع لشركات عالمية عملاقة في أوروبا والولايات المتحدة، إذ تُصنّع نصف ما يستهلكه العالم من تلك الأدوات، بخاصةٍ الرقاقات الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر التي تُنتجها لمصلحة شركات عالمية. ولتايوان أكثر من 25 ألف شركة تعمل في مختلف المجالات الاستثمارية في الصين. وتستحوذ شركة TSMC التايوانية على 65٪ من إنتاج رقائق إلكترونية حول العالم تقدّر قيمتها بـــ 430 مليار دولار. هكذا أصبحت الرقائق الإلكترونية قوة تايوان اليوم التي باتت تُعدّ مصدرًا أساسيًا لتوريدها للشركات التكنولوجية، وتساعد الشركات الأميركية لإنتاج تكنولوجيا أعلى، مما يجعل حياة الناس أسهل من خلال استخدام تلك الرقائق في الهواتف الذكية والأجهزة والسيارات والآلات الصناعية.

بلغ إنتاج تايوان من السلع والخدمات 786 مليار دولار سنة 2021. أما في سنة 2022، فقد أصبحت الصين من أبرز شركاء تايوان التجاريين بـ 28٪ من صادراتها، تليها أميركا بـ 15٪، وهونغ كونغ بـ 14٪، واليابان بـ 7٪. وقد بلغ نمو اقتصاد تايوان 3,82٪ في العام 2024 بسبب الطلب العالمي المرتفع على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة التي شملت الأجهزة والإلكترونيات وتقنية المعلومات والاتصالات والمعادن والبلاستيك المطاط والآلات. ورغم التوترات الجيوسياسية بينهما، استحوذت الصين على 42٪ من صادرات تايوان، مقابل 22٪ من الواردات التايوانية من بكين خلال العام 2024. تدل هذه الأرقام على أن تايوان أصبحت تمثّل ورقة ثمينة في الحرب التكنولوجية الراهنة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، بخاصةٍ وأنّ صندوق النقد الدولي قد صنّفها ضمن مجموعة الاقتصادات المتطورة.

استقلال تايوان بين واشنطن وبكين

أعربت رئيسة تايوان تساي إنغ ون خلال أدائها اليمين الدستورية لعهد ثانٍ في 20 أيار 2020، عن رفضها أن تكون بلادها جزءًا من الصين، بموجب عرض «دولة واحدة بنظامين» للحكم الذاتي، وسارع وزير الخارجية الأميركي إلى الإشادة بـشجاعتها ورؤيتها، فاعتبرت وزارة الدفاع الصينية تلك التصريحات خطوة خاطئة وخطيرة تضرّ بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان، محذّرة من أنّه لدى جيش التحرير الشعبي القدرة على هزيمة التدخّل الخارجي وإفشال مشروع استقلال تايوان. ومنذ وصول تساي إلى السلطة سنة 2016، رفضت بكين التحاور معها وزادت ضغوطها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية على تايوان، ملتزمةً مبدأ «دولة واحدة بنظامين» واعتبار إعادة التوحيد عملية تاريخية حتميّة لإحياء الأمة الصينية، ولذلك كثّفت تدريباتها العسكرية البحرية والجوية قرب تايوان.

دعم ترامب في عهده الأول (2016-2020) تايوان، ومن المرجح أن يدعمها بقوةٍ في عهده الثاني (2025-2029) من خلال تحويلها إلى أداة من أدوات مواجهة بكين لتعزيز نفوذ بلاده في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا. ودعا الكونغرس الأميركي سنة 2020 إلى ضم تايوان إلى المنظمات الدولية، وأقرّ الوجود العسكري الأميركي في تايبيه، الأمر الذي فاقم التوتر الصيني-الأميركي بخاصةٍ بعدما باعت واشنطن حليفتها عتادًا عسكريًا بقيمة ملياري دولار، لتعزيز قدراتها الدفاعية في وجه بكين، وقد شملت أربعة مدمرات، واثنتي عشرة طائرة حربية، ومدفعية، وثماني غواصات وثلاثة رادارات لمراقبة الطائرات العسكرية. وبعدما وافقت الولايات المتحدة على تأييد استقلال تايوان وانضمامها للمنظمات الدولية، وافقت منظمة التجارة العالمية على انضمام الصين إليها بتاريخ 11 كانون الأول 2001، وبعدها مباشرةً وافقت على انضمام تايوان لعضويتها بتاريخ 1 كانون الثاني 2002 تحت اسم «الإقليم الجمركي المنفصل لتايوان»، الأمر الذي أنهى عزلتها، ومكّنها من جني مكاسب دبلوماسية كبيرة وزيادة ظهورها على الساحة الدولية، خصوصًا أن عدد الدول التي تعترف بها لا يتجاوز 28 دولة، معظمها دول نامية صغيرة في أميركا الوسطى وأفريقيا، وذلك بسبب الضغوط الشديدة التي تمارسها الصين على بقية الدول لكي لا تعترف بتايوان، ولمنعها من المشاركة في المنظمات الدولية بشكل مستقل.

في 20 أيار 2024، أعلن رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ ته استقلال تايوان، مدّعيًا أنّ «سيادة تايوان مستقلة»، وأنّ تايوان والصين غير تابعين لبعضهما بعضًا، وحرّض على المواجهة بين الجانبين. اعتبرت الصين هذا الإعلان بمثابة تقويض لمبدأ الصين الواحدة والسلام والاستقرار لمضيق تايوان أيضًا بخاصةٍ وأنّ الصين تعتبر تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها منذ القدم. وهذه حقيقة تاريخية لها أساس قانوني متين. وعلى أثر هذا الإعلان، نظّمت الصين بين 23 و24 أيار 2024 مناورات عسكرية باسم «السيف المشترك – 2024» حول جزيرة تايوان، وشاركت فيها القوات البرية والبحرية والجوية ومنظومات الصواريخ، وقد اقتربت السفن العسكرية والمقاتلات من جزيرة تايوان، وتم اختبار القدرة العسكرية الفعلية لجيشها. تعتبر هذه المناورات رسالة قوية للقوى الانفصالية «لاستقلال تايوان» وتحذيرًا خطيرًا للقوى الخارجية من مغبة التدخل والاستفزاز.

على الفور، تلقّت الصين دعمًا دوليًا، بما في ذلك الدول العربية التي عقدت جامعتها قمة عربية سنة 2024، أكدت خلالها تمسّكها بمبدأ الصين الواحدة. وليس لدى الصين أي مجال للتراجع عن هذا المبدأ، وهي تعتبر استخدام تايوان للسيطرة على الصين محكوم عليه بالفشل ولو استُخدم لذلك سلاح الاقتصاد. أمام هذه الوقائع، سارع الرئيس التايواني إلى الإعلان في 1 كانون الثاني 2025 «بإنه يرّحب بإجراء تعاملات سليمة ومنتظمة أساسها المساواة والاحترام مع الصين»، وطالب الصين بأن ترفع قيودها التي فرضتها على التايوانيين وأن تسمح لهم بالسفر بحرية إلى دول العالم، كما أبدى مخاوفه من تعاون الجيشين الصيني والروسي في المحيطين الهندي والهادئ، وقال: «لا أحد يمكنه منع إعادة توحيد الصين مع تايوان»! فهل بدّل الرئيس التايواني رأيه خوفًا من القوة العسكرية الصينية، وأبدى موافقته على استراتيجية الصين الواحدة لكن بنظامين لكل من بكين وتايبيه؟

تداعيات ”الصين الواحدة“ على الاقتصاد العالمي

تسهم الصين في الاقتصاد العالمي بنسبة 22٪ إذ أصبحت مصنعًا يعتمد العالم عليه. لذلك اسشرفت الولايات المتحدة خطورة الارتكاز على الصين فقط، فشجّعت الدول والشركات العالمية على تنويع الاستثمارات خارج الصين لتقليل المخاطر، بخاصةٍ وأنّ الرئيس الأميركي الجديد سيستهدف الصين بشكلٍ صريح وواضح بإعلانه عن نيّته فرض رسوم جمركية إضافية على الشركات الصينية. لذلك بدأت بعض الشركات بالانتقال من الصين إلى دول آسيوية أخرى، بما في ذلك بعض الشركات الصينية المتخوّفة من اندلاع حرب بين الصين وتايوان المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية. وفي حال شنّت الصين حربًا على تايوان فإنّ ذلك سيؤثّر على توريد الرقائق الإلكترونية إلى دول العالم. هذه الحالة الجديدة استغلّتها دول آسيوية عديدة كانت تتحيّن الفرص لسحب الاستثمارات الأجنبية من الصين إليها. ومن أبرز هذه الدول الهند إذ انتقلت إليها عدّة شركات أبرزها «أبل» التي باتت تصنّع 25٪ من أجهزتها «الآيفون» لديها، كما جذبت إندونيسيا بعض شركات تقنية المعلومات والاتصالات وسلاسل توريد الطاقة النظيفة، وركّزت تايلندا على صناعة السيارات، وازدهرت في فيتنام الصناعات منخفضة التقنية مدعومة بانخفاض تكلفة اليد العاملة والقرب الجغرافي من الصين، بينما استثمرت بنغلاديش في صناعة الملبوسات.

وعلى الرغم من أنّ العديد من الشركات قد غادرتها في العام 2023، إلاّ أنّ الصين ما زالت تملك ميزات تعطيها التفوّق على جاراتها الآسيويات، مثل البنية التحتية المتطورة، واللوجستيات المتقدمة، واليد العاملة ذات المهارة العالية، والطلب المحلي المتزايد. كما أنّ تنويع البلدان لن يكون سهلًا على الشركات، لأنّ تكاليف الانتقال إلى بلدان أخرى مرتفعة، كتكاليف التعلّم في الأسواق الجديدة ونقل العمليات ورفع مهارات الموظفين، واستيعاب التقنيات، إضافة إلى عوامل أخرى متعلّقة باختلاف الأنظمة وحماية الملكية الفكرية.

وبغض النظر عن تلك الحسابات، فإنّ زيارة رئيسة تايوان لواشنطن في العام 2023، وزيارة الرئيس الحالي لتايوان إلى هاواي في الأول من كانون الأول 2024، استفزتا الصين بشكلٍ كبير، الأمر الذي دفعها إلى القيام بمناوراتٍ عسكرية تحاكي سيطرتها عسكريًا على تايوان بموجب استراتيجية الصين الواحدة، وتوعّدت بكين باتخاذ إجراءات مضادة حازمة على مبيعات أسلحة أميركية لتايوان، الأمر الذي ستكون له تداعيات على الاقتصاد العالمي أخطر من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا التي لم تتسبب في حرب عالمية جديدة مثلما قد تفعله الأزمة في تايوان. فالعوامل الجيوسياسية بين الصين وتايوان أكثر تعقيدًا مما يمكن أن تفسّره فقط النواحي الاقتصادية، بخاصةٍ بعدما أصبحت تايوان حاجة اقتصادية للعالم بفضل صناعاتها التكنولوجية. وفي حال أقدمت الصين على استخدام القوة العسكرية تجاه تايوان، فإنّ دول العالم تتخوّف من أن تُدَمَّر المصانع التي تنتج الرقائق، وفي حال نجت هذه المصانع وسقطت بيد الصينيين، فإنّ التداعيات الاقتصادية ستكون هائلة على العالم لأنّ ذلك من شأنه أن يمنح بكين قوة تحكّم في الاقتصاد العالمي، لذلك تعمل الولايات المتحدة الأميركية على حماية تايوان من أجل المحافظة على الاقتصاد العالمي من وجهة نظرها. غير أنّ وجهة نظر بكين مغايرة لأنّها تعتبر أنّ واشنطن تأخذ تايوان ذريعة من أجل أن تهيمن عسكريًا في المحيطين الهندي والهادئ وتفرض حصارًا على الصين. وفي حال استطاعت الصين أن تسيطر هي على هذين المحيطين فستكون في طريقها لتقليص نفوذ الولايات المتحدة باعتبارها أقوى دولة في العالم.

المراجع

- تدسي، فشمن: الصين شركة عظمى، كيف يتحدى ظهور القوة العظمى القادمة كلًا من أميركا والعالم، تعريب هالة النابلسي، مكتبة العبيكان، الرياض، 2009.

- أبو شقرا، نغم: الصين من الريادة الإقليمية إلى الزعامة الدولية، دراسة في العلاقات الدولية والاقتصادية، دار نلسن، بيروت، 2019.

- نزار، القراوي: الصين زعامة القرن، من الحزام والطريق إلى ما بعد كورونا، قضاءات للنشر والتوزيع، عمان، 2022.

- DTV (باللغة الألمانية): أطلس تاريخ العالم من البدايات حتى الزمن الحاضر، تعريب الياس الحلو، المكتبة الشرقية، ط.3، بيروت، 2012.

Benson, Linda: La Chine depuis 1949, éd. de l’université de Bruxelles, Bruxelles, 2012.

Kan, Shirley: China/Taiwan: evolution of the “one China” policy: key statements from Washington, Beijing, and Taipei, Washington, D.C., Library of Congress, 2007.

Chun-yi Lee, Michael Reilly: China, Taiwan, the UK and the CPTPP: Global Partnership or Regional Stand-off?, Palgrave Macmillan, Singapore, 2023