- En

- Fr

- عربي

دراسات وابحاث

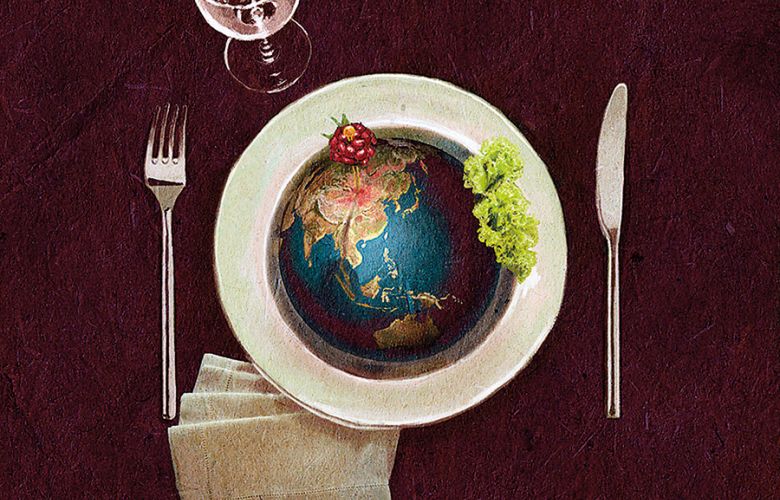

تشكّل دراسة موضوع الأمن في الوقت الحاضر أساسًا موضوعيًا ومنطقيًا لإدراك التحولات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية عبر العالم. ففي فهم آليات عمل هذا المفهوم ومكوناته، وترددات مفاعيله، تكمن الإجابة على كثير من الأسئلة التي تطرحها مشاكل العالم المعاصر وأزماته، سواء أكان ذلك على المستوى السياسي أو الإجتماعي، أو المالي، أو العسكري إننا نعيش في عالم معولم تتأثر مكوناته بعضها بالبعض الآخر شاءت ذلك أم أبت، فمخاطر البيئة والتلوث، وثقب الاوزون، والاحتباس الحراري وتاثيراتها، تطال الجميع على هذا الكوكب. كذلك فإن الأزمات الإقتصادية وتناقص الغذاء وتنامي الفقر وارتفاع مستوى البطالة بشكل عام وتداعياتها، باتت عناصر تهدّد أمن الغالبية العظمى من البشر، ومن هنا برز مفهوم غياب الأمن الإقتصادي كعامل أساسي في زعزعة الإستقرار النفسي للإنسان وانعكاسه بالتالي على الإستقرار العالمي في أقطاره المختلفة.

تعريف الأمن ومفهومه

يعرّف الأمن بأنه الحالة التي يكون فيها الإنسان محميًا، ضد خطر يهدده أو إحساس بالخوف يتملكه.

ويعرف الأمن أيضًا بأنه الإحساس بالطمأنينة التي يشعر بها الفرد، سواء بسبب غياب الأخطار التي تهدد وجوده أو نتيجة لامتلاكه الوسائل الكفيلة بمواجهة تلك الأخطار حال ظهورها، ومفهوم الأمن الإنساني، كما ورد في تقرير التنمية الإنسانية الصادر عن الأمم المتحدة العام 1994، هو حجر الأساس في الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، والذي ما زال يثير الجدل حول نقطتين أساسيتين هما: تحرير الإنسان من الحاجة (Free from want)، وتحريره من الخوف (Freedom from fear).

ولذلك فإن توفير الصحة والأمن والاستقرار الأسري وامتلاك قوت اليوم وقلة الوفيات وانعدام الخوف وزيادة الأموال والأنفس، تشير إلى توافر حالة من الأمان الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.

وثمة تعريف شامل للأمن بأنه القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين انطلاق مصادر قوتها الداخلية والخارجية والاقتصادية والعسكرية في المجالات المختلفة، بمواجهة المصادر التي تهددها في الداخل والخارج، في السلم والحرب، مع استمرار هذا الانطلاق المؤمن لتلك القوة في الحاضر والمستقبل.

انتقل مفهوم الأمن من كونه قضية عسكرية محضة إلى كونه قضية مجتمعية شاملة، فتوافر الأمن يتوقف في نهاية المطاف على مدى قدرة الدول والمجتمعات على تنفيذ خطط وبرامج تنموية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وتمتين بناها الذاتية. وفي هذا السياق يقول روبرت ماكنمارا وزير الدفاع الأميركي الأسبق (ورئيس البنك الدولي سابقًا) في كتابه «جوهر الأمن»: «ليس الامن هو المعدات العسكرية وإن كان يتضمنها، ولا هو القوة العسكرية وإن كان يتضمنها ولا هو النشاط العسكري وإن كان يتضمنه، إن الأمن هو التنمية، ومن دون التنمية لا يوجد أمن، والدول النامية التي لا تنمو لا يمكن ببساطة أن تظل آمنة».

الأمن الاقتصادي

لا يزال علم الأمن الاقتصادي ناشئًا ويفتقر إلى الكثير من الأطر النظرية والتطبيقية، ولكن لوحظ في الفترة الأخيرة ظهور أعمال عديدة على الصعيدين الحكومي والأكاديمي تبرز أهمية البعد الأمني للتفكير الاقتصادي. فقد لوحظ مثلًا ظهور تخصصات ومراكز بحث تعنى بالذكاء الاقتصادي (Economic Intelligence)، وكذلك ظهر ما يعرف بالتجسس الصناعي أو التجاري (Industrial Spying - Business Espionage)…

ازدادت الحاجة لهذه التخصصات بسبب ظاهرتين رئيستين ميّزتا العقدين الأخيرين وهما العولمة (Globalization)، والطفرة المعلوماتية (Information age)، اللتين جعلتا من العالم قرية صغيرة (Small village) فأصبح الانفتاح الاقتصادي بين الأمم ضرورة لا مفر منها.

ولكن علم الأمن الاقتصادي لا يقتصر على هذا المفهوم الضيق، فبإمكان هذا العلم معالجة مجال واسع جدا من القضايا مثل: مراقبة التدفقات المالية، مراقبة الاستثمارات الأجنبية، وضع وسائل وآليات لضمان حماية الصناعات الوطنية خصوصًا في حال كونها حيوية و/أو ناشئة، تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في عدة مجالات، محاربة التجسس الصناعي والتجاري، محاربة الجرائم الالكترونية، الخ...

كذلك يمكن توسيع مفهوم الأمن الإقتصادي للمواطن ليشمل تدابير الحماية والضمان التي تؤمن للإنسان الحصول على احتياجاته الأساسية من المأكل والمسكن والملبس والعلاج والتعليم وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة. ويرى البعض أن الأمن الاقتصادي يتمثل ببساطة، في امتلاك الفرد ما يكفي من النقود لإشباع حاجاته الأساسية، كالغذاء، والمأوى اللائق، والرعاية الصحية الأساسية، والتعليم».

كذلك يتطلب تحقيق الأمن الإقتصادي تأمين دخل ثابت للفرد عبر عمله المنتج والمدفوع الأجر، أو عبر شبكة مالية عامة وآمنـة، وبهذا المعنى فإن ربع سكان العالم فقط هم ضمن هذه الفئة. وبينما تبدو مشاكل الأمن الإقتصادي أكثر جدية وخـطرًا في الدول النامية، فإن الدول المتطورة تشكـو أيضًا من مشاكل البطالة التي تؤدي دورًا مهمًا في تسعير التوتر السياسي والعنف الإثني.

وبالتالي فإن مكونات الأمن الإقتصادي تتضمن: الأمن الغذائي، التأمين الإجتماعي والصحي، العمل، السياسات الإجتماعية ومكافحة الفقر، استغلال الثروات والموارد الطبيعية، الأمن البيئي، والعدالة وتكافؤ الفرص.

الإقتصاد العالمي والأزمات التي تعرّض لها

تعدّ الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليًا الأسوأ منذ الكساد العظيم الذي بدأ العام 1929، واستمر فترة من ثلاثينيات القرن الماضي. وتعزو غالبية الآراء هذه الأزمة إلى الانهيار المالي الذي ضرب أسواق المال الأمريكية نهاية العام 2008، والتي لم تلبث أن تحولت إلى أزمة تضرب الاقتصاد العالمي الحقيقي. وقد تسببت الأزمة في تراجع معدلات النمو في الناتج المحلي العالمي، خصوصًا في الاقتصادات المتقدمة كالولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وفي انكماش معدلات الاستثمار والتجارة العالمية. لقد استمر العالم محكومًا بنظام دولي ثنائي القطبية طوال الفترة الممتدة بين العامين 1945 و1990. تمثّل القطب الأول بدول المنظومة الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفياتي السابق، بينما كان القطب الثاني يتكون من دول المنظومة الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، هذا في الوقت الذي اختارت فيه دول الجنوب بمعظمها خط عدم الانحياز.

هذا الاستقطاب الذي سيطر طوال الفترة المذكورة كان شاملًا، حيث أنه لم يقتصر على الجانب العسكري - الأمني المحكوم باستراتيجية القدرة على الردع أو التدمير المتبادل، بل امتد ليشمل جوانب أخرى سياسية واقتصادية وربما ثقافية. وقد برزت مظاهره على المستوى الاقتصادي بصورة واضحة من خلال انقسام العالم إلى مذهبين اقتصاديين، يقوم الأول على مبدأ التدخل واحتكار الدولة وسيطرتها الكاملة على جميع الإمكانات والمقدرات والموارد الاقتصادية والأسواق وعملية توزيع الدخل القومي… وذلك انطلاقًا من فلسفة تؤمن بحقوق الدولة السيادية على الاقتصاد. في المقابل انطلق المذهب الثاني من الليبرالية الاقتصادية وحق التملك وحرية التحويل وقوانين العرض والطلب، مع دورٍ ما للدولة أقرَّته الكينـزية الاقتصادية (تدخل الدولة في توجيه الاقتصاد)، استمر حتى مطلع الثمانينيات، ثم جاءت الليبرالية الجديدة لتطالبها بالانسحاب كليًا من الحياة الاقتصادية. وقد انعكست ظروف هذا الاستقطاب على طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية التي كانت محكومة آنذاك بمجموعة من الخصائص أبرزها: التنافس الدولي، والتلويح بإمكان استخدام سلاح الغذاء في الصراعات الدولية، والتفاوت الشديد في الإنتاجية في ما بين الدول والأقاليم المكونة للنظام الاقتصادي الدولي.

الأزمة الاقتصادية الحالية

منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية أواخر العام 2008، والعالم يعيش تداعياتها، من خلال نمو اقتصادي يعكس حالة من التعافي الهش، أو أزمة مديونية خانقة تعصف باقتصاديات أوروبا، وتحمل بين طياتها تهديدات جادة لوجود الاتحاد الأوروبي، ومصيرًا غير واضح للعملة الدولية (الدولار) التي فقدت الكثير من الصدقية في ظل تراجع الاقتصاد الأميركي على المستويين العالمي والمحلي.

وفي ظل مناخ يسوده عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي، فإن عدة سيناريوهات تطرح نفسها، بعضها يحمل بين طياته إعادة خريطة القوى الاقتصادية العالمية، وولادة نظام اقتصادي عالمي جديد، وبعضها يرى أن ما يحدث هو أداء طبيعي للاقتصاد الرأسمالي، الذي تعد الأزمات والتقلبات الاقتصادية جزءًا من بنيانه.

فإلى متى ستستمر حالة الضبابية بشأن مستقبل الإقتصاد العالمي؟ وهل إن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي ضربت العالم 2008 ولا نزال نعيش ارتداداتها هي آخر المطاف؟ أم أن الأسوأ قادم؟

تأثير الأزمات الإقتصادية على الاستقرار العالمي

كشف انتقال أثر عدوى ثورات ما عرف بـ«الربيع العربى» إلى خارج حدود الوطن العربي عن أزمة عميقة فى هيكل النظام الديمقراطي على المستوى العالمي. وقد ?تجلت هذه الأزمة بوضوح فى خروج حركات احتجاج اجتماعية ومظاهرات فى العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول أوروبا وأميركا الشمالية، وهي الدول التى يتمتع معظمها بمؤسسات ديمقراطية راسخة. وقد قامت هذه المظاهرات الشعبية الغاضبة للتنديد بتردّي الأوضاع الاقتصادية، وعدم المساواة بين الطبقات، وطمع البنوك والشركات المتعددة الجنسيات وتحكّمها فى مصالح الدول?. وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة واسبابها، وإقصائهم عن مراكزهم مهما علا شأنهم.

لقد أدت الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة إلى فقدان الثقة بالديمقراطية الليبرالية في عالم العولمة الجديد، حيث أظهر العديد من استطلاعات الرأي في الاتحاد الأوروبي أن غالبية الناخبين لا يثقون بأحزابهم السياسية ويشككون في مدى خدمة حكوماتهم للمصلحة العامة، فعلى سبيل المثال، أظهر مؤشر الديمقراطية الذي تعدّه مؤسسة «Economist Intelligence Point» تراجع الديمقراطية على مستوى العالم مند اندلاع الأزمة المالية العام 2008. لقد انعكست الأزمة على الممارسات الديمقراطية في العديد من دول العالم - ومن ضمنها الدول الأوروبية - مثل المشاركة السياسية وحرية الإعلام، كما أظهر المؤشر أن الأزمة المالية زادت من جاذبية نموذج الرأسمالية «التسلطية» الذي تتبناه الصين، وكذلك تنامي القوى السياسية المتطرفة في أوروبا بشطريها الغربي والشرقي، وتزايد مشاعر العداء للأجانب والمهاجرين.

لقد كشفت الأزمة الراهنة عن أن التاريخ من الممكن أن يسلك مسارات أخرى من أجل استجابة أفضل لمتطلبات التنمية الإنسانية. ويبدو حاليًا أن هناك اتجاهًا تدريجيًا نحو تبنّي توافق عالمي جديد حول مفهوم الديمقراطية، باعتبارها نظام حكم رشيد يجب أن يستمد شرعيته من قدرته على ضمان كل من الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية للشعوب. فالدول الصاعدة وبخاصة الصين والهند والبرازيل استطاعت تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي، كما حصلت على نصيب أكبر من الاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي كان فيه أداء دول أوروبا وأميركا متراجعًا على تلك المؤشرات، ولكن الأزمة المالية العالمية فرضت على الدول الصاعدة تحديات بقدر ما أتاحت لها من فرص.

كذلك من الملاحظ أن أداء الدول الصاعدة اتسم بمجموعة من السلبيات على الصعيد التنموي، منها:

- إن العائد من زيادة معدلات النمو في هذه الدول كان النصيب الأوفر منه للأغنياء. صحيح أن معدلات الفقر قد تراجعت في هذه الدول، ولكن على الجانب الآخر فإن الأغنياء كانوا أوفر حظًا من الفقراء في الاستفادة من ثمار هذا النمو.

- إن بعض هذه البلدان - كالصين - لا يزال يمارس الرأسمالية المستبدة (بقيادة الحزب الحاكم) والتي لا تُقيم أي رابط بين التنمية والديمقراطية، بينما تظهر صورة أخرى في بلدان مثل الهند والبرازيل، وهي الرأسمالية المدارة من قبل الدولة، والتي مورست بشكل قوي من خلال استثمارات الصناديق السيادية.

- اعتماد تجربة الدول الصاعدة على آليات التجربة الأوروبية والأميركية نفسها من تمويل التنمية بالدَّيْن؛ حيث تستقبل هذا الدول مبالغ طائلة من الاستثمارات الأجنبية بنوعيها المباشر وغير المباشر ما يجعل من المتوقَّع لها أن تشهد نشاطًا اقتصاديًا محمومًا، يتطلب الكثير من سياسات التعقيم لاقتصادياتها ضد التداعيات السلبية لهذه الآلية.

في المقابل فإن الخطوات التنسيقية التي قامت بها الدول الصاعدة في ما بينها ستساهم في تأكيد دورها على خريطة القوى الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة، حيث أنشىء تجمعٌ للدول الصاعدة ضم خمس دول، هي دول «البريكس» (الصين، والهند، والبرازيل، وروسيا، وجنوب إفريقيا). وقد عقدت هذه الدول مجموعة من الاجتماعات كان آخرها في آذار 2013 في جنوب افريقيا، ومن أهم ما نتج عنه اتفاقية لانشاء بنك دولي، يتيح لهذه الدول أن تتداول في ما بينها القروض والمنح بعملاتها المحلية كبديل للدولار. وللتذكير، فإن هذا التجمع يضم 42% من سكان العالم، ويحقق 18% من حجم الناتج المحلي العالمي، ويسيطر على 15% من التجارة السلعية للعالم. ويتوقع أن ترجح كفة الدول الصاعدة في أي مفاوضات اقتصادية عالمية في المستقبل، لأن هذه الدول سوف تجذب إليها الدول النامية في وجه الدول الأوروبية وأميركا في حال اختلاف وجهات النظر، كما انها تطرح مبدأ التعددية القطبية كبديل عن هيمنة القطب الواحد.

الواقع الجديد

إن الواقع الجديد للإقتصاد العالمي فرض وجود دور للدول الصاعدة في تشكيل الخريطة الاقتصادية الجديدة، ومن مظاهر ذلك أن الدول المتقدمة لم تتفرد في البحث عن حلول تتيح الخروج من الأزمة المالية العالمية، ولكنها أفسحت المجال للدول الصاعدة ومن بينها الصين والهند والبرازيل، وكذلك بعض الدول النامية ذات الفوائض المالية كالمملكة العربية السعودية، وهو سلوك مختلف عن ذي قبل حيث كانت مجموعة السبع الصناعية المتقدمة تنفرد بالقرار، وما على الدول النامية سوى التنفيذ.

يتضح مما تقدم أن على الدول الصاعدة تحاشي تكرار أخطاء الدول الغربية وأميركا في ظل صعود معدلات النمو فيها، كما أن عليها أن تعالج مسألة توزيع ثمار النمو بين سكانها بشكل عادل، وتعمد إلى التعاون في ما بينها بما يساعد على تحقيق الاستقرار في أداء الاقتصاد العالمي، وأن تأخذ مزيدًا من الاحتياطات تجاه الاعتماد بنسبة كبيرة على التصدير الى أوروبا وأميركا. كما ينبغي أن تقيم هذه الدول علاقة متوازنة مع الدول النامية والأقل نموًا في إطار من التجارة العادلة وتحقيق المصالح المشتركة، وألا تنظر إليها على أنها مجرد مصدر للمواد الأولية الرخيصة كما فعلت الولايات المتحدة الاميركية والدول الغربية من قبل.

فعلى الرغم من أن نظرية الأمن التي سادت طوال فترة الحرب الباردة قد تطورت لجهة تضمينها أبعادًا ومضامين اقتصادية جديدة، تجاوزت بها الأمن بالمفهوم التقليدي أي كقضية عسكرية، إلا أنها بقيت بكل اتجاهاتها تنطلق من ثوابت ومفاهيم لم تتبدل طوال تلك المدة وأبرز هذه الثوابت: بناء انظمة ديمقراطية، وممارسة الحكم بشفافية، وإقامة مشاريع تنموية حقيقية تؤمن الحد الأدنى المطلوب لحياة كريمة ومستقرة للإنسان، فأمنه هو المدماك الأول في بناء أمن المجتمع وبالتالي أمن الدول والعالم...

المراجع:

- جوهر الأمن، روبرت ماكنمارا، ترجمة يونس شاهين، الطبعة الاولى، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، 1970.

www.asharqalarabi.org.uk -

- الأمن الإقتصادي للإنسان العربي - الواقع والآفاق، حسين عبد المطلب الأسرج، مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية، لندن.

- العولمة، والإقليمية، ونظرية الأمن الاقتصادي، د. مدين علي.

- مجلة السياسة الدولية، العدد 187.