- En

- Fr

- عربي

الرأسمالية من التطور إلى الأزمة قراءة في خلفيات الأزمة المالية الراهنة

تقديم

ثمة جدل واسع في أوساط المفكرين والباحثين وخبراء الاقتصاد والمال في غير بلدٍ من العالم ما زال يدور حول توصيف الأزمة المالية الراهنة، وحول التداعيات التي يمكن أن تتركها على مستقبل النظام الرأسمالي، وبالتالي على مستقبل العلاقات الدولية في السياسة والاقتصاد والأمن الاجتماعي والعسكري وغير ذلك. والأمر الذي يستدعي التوقف والانتباه في الأزمة المذكورة هو أنها خرجت عن كونها أزمة عابرة أو ظرفية تعني دولة معيَنة أو مجموعة محدَّدة من الدول، وإنما باتت أزمة عالمية سوف تطال بنتائجها سائر دول العالم على اختلاف أنظمتها الاقتصادية من جهة، واختلاف مواقعها في الهرم الرأسمالي العام من جهة أخرى.

صحيح أن المؤشرات الرقمية للأزمة، وخصوصًا على الصعيد المالي، كانت أكثر تركزًا في بلدان رأسمالية المركز التي تقف الولايات المتحدة الأميركية على رأس الهرم فيها، إلا أنها باتت تعصف بكل مستويات النظام الرأسمالي بدءًا من الولايات المتحدة، مرورًا باليابان ودول الاتحاد الأوروبي، وغير سوق من الأسواق الآسيوية والإفريقية وفي مقدمها الأسواق العربية وخصوصًا النفطية منها بسبب الارتباط الوثيق بين حركة الأسعار لتجارة النفط عالميًا من جهة، وحركة البورصات والأسهم، لا سيما في البلدان الصناعية الأكثر حاجة واستهلاكًا للطاقة من جهة أخرى.

تأتي الأزمة العامة للرأسمالية الراهنة لتعيد النظر في التفسيرات التي دارت حول سقوط الاتحاد السوفياتي ومعه دول المنظومة الاشتراكية في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، ذلك أن هذا السقوط لم يكن يعني هزيمةً للاشتراكية، وبالتالي انتصارًا للرأسمالية البديلة، وإنما كان يعكس، في الواقع، أزمة مزدوجة على مستويي الاشتراكية والرأسمالية معًا. فالنظامان السوفياتي (الاشتراكي) والأميركي (الرأسمالي) كلاهما قائم على المراكمة الاقتصادية بوجهيها السلعي والمالي، ولكن الاختلاف الأساسي بينهما يكمن في تباين الآليات التي تحكم عملية تنظيم الإنتاج وتوزيعه داخل المجتمع. ففي الوقت الذي كانت الدولة السوفياتية تعتمد قاعدة للتوزيع الأفقي للإنتاج الاجتماعي، كانت الدولة الأميركية، بالمقابل، تعتمد قاعدة للتوزيع العمودي، وترتكز إلى المبادرة الفردية من جهة، وإلى تزايد اللبرلة في أنشطة القطاع الخاص والتملك الخصوصي من جهة ثانية.

تحاول هذه الدراسة أن تربط بين تطور الرأسمالية وأزمتها في الوقت نفسه، ذلك أن التطور الهائل الذي بلغته الرأسمالية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، كان يحصل، في الواقع، على قاعدة أزمة تتمثل في عدم وجود حوافز دافعة للاستمرار في المراكمة. فهناك أزمة على مستوى الاستثمارات ناجمة عن ركود عام في الاقتصاد العالمي بسبب الاستنزاف الحاد والعنيف الذي قامت به الشركات الرأسمالية العملاقة المرتكزة إلى كتلة مالية ضخمة.

صحيح أن ثمة عوامل عالمية ظهرت في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية مثل زيادة تصدير السلع ورؤوس الأموال الفائضة إلى لخارج، وحرية التجارة، واستقرار نظام النقد الدولي وفقاً لتشريعات مؤتمر "بريتن وودز" العام 1947، وكذلك بفعل عوامل داخلية مثل عمليات إعادة البناء، وزيادة الدخول النقدية، ونمو الإنفاق العام، وتوافر الفرص للتوظيف في القطاعين العام والخاص وغير ذلك، صحيح أن مثل هذه العوامل ساعدت على ازدهار المجتمعات الرأسمالية، لا سيما في مراكز قوتها في الولايات المتحدة الأميركية ومعها دول الشمال الصناعية ودول عديدة أخرى تدور في فلكها، إلا أنّ كل العوامل المشار إليها لم تكن كافية لمجابهة التناقض الرئيس الذي يحكم الإنتاج السلعي الرأسمالي، وهو التباين القائم بين القدرة الهائلة على التوسع في الإنتاج والقدرة المحدودة للتوسع في الاستهلاك. فالمشكلة تكمن في تباطؤ الطلب الكلي على استيعاب التوسُّع في الإنتاج، الأمر الذي يتجه معه معدل الربح نحو الانخفاض، عندها يميل معدل تكوين رأس المال الثابت إلى التراجع، ويدخل، في أحيان كثيرة، مرحلة التكوّر السلبي. وهكذا يتباطأ النمو ويدخل الاقتصاد في كساد وهو ما يوصف عادة بالانكماش أو الركود. وهذا ما يحدث، اليوم، في غالبية بلدان مركز منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي، والتي تبوأت الولايات المتحدة الأميركية مركز الصدارة فيها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ظهرت مؤشرات التأزم الرأسمالي في أوائل سبعينيات القرن العشرين، واستمرت بالتصاعد خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات لتبلغ درجة عالية من الحدة مع نهاية العقد الحالي (العقد الأول من القرن الحادي والعشرين). وهنا تكمن مسألة بالغة الدلالة تتمثل في خيارات الحرب بوصفها الوسيلة المفضلة لدى رأسمالية المركز، وخاصة الولايات المتحدة، في مسعى منها لتجاوز أزمة نظامها الرأسمالي من جهة، ومحاولة العودة إلى تأمين التوازن الداخلي الذي يؤمن استمرار هذا النظام من جهة أخرى. وهنا يكمن أحد أهم الأسباب الدافعة إلى حرب الخليج الثانية (حرب عاصفة الصحراء) التي قادتها الولايات المتحدة على العراق (كانون الثاني/يناير-شباط/فبراير 1991). فالولايات المتحدة كانت تهم للتفتيش عن وسيلة تعيد معها التوازن إلى اقتصادها الذي بلغ درجة من الركود غير مسبوقة بعد العام 1929، دلَّ عليها انهيار بورصة نيويورك العام 1987؛ ذلك أن رأسمالية الذروة الأميركية رأت في سياسة الاستحواذ على الثروة النفطية لبلدان الخليج العربية ما يمكن أن يوفر بعضًا من أسباب القوة للاقتصاد الأميركي يمنعه من الانهيار والسقوط. من هنا، كانت الحرب على العراق العام 1991، والتي أفضت إلى وجود أميركي مباشر ودائم في الخليج العربي، لتأتي بعد ذلك الحرب الأنكلو - أميركية التي أدَّت إلى احتلال العراق بالكامل (نيسان/أبريل 2003)، كل ذلك بهدف الاستحواذ على الثروة النفطية العربية وتوظيفها في إعادة التوازن إلى دورية المراكمة الرأسمالية للشركات الكبرى (الشركات العملاقة) التي كانت تشهد اختلالات خطيرة على هذا الصعيد.

هكذا، تحاول هذه الدراسة أن ترصد المسار التاريخي الذي عرفته الرأسمالية في تطورها التصاعدي الخطي منذ بداية التطورات النوعية التي سجلتها مع الثورة الصناعية التي ارتكزت في أساسها إلى تحويل العلوم الأساسية في أوروبا والغرب عمومًا إلى معارف إنتاجية أي ما يمكن تسميته تكنولوجيا الإنتاج، وبالتالي، مرورًا بالتطورات الشاملة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأيديولوجية، التي ترافقت مع الرأسمالية كنظام اقتصادي، سياسي وثقافي، وصولاً إلى أزمتها الراهنة التي باتت تنذر بسقوط النظام الرأسمالي تمهيدًا لفتح الطريق أمام قيام نظام بديل يتجاوز التجربتين الشيوعية والرأسمالية إلى إنتاج تجربة جديدة ترتكز إلى العدالة في التوزيع في ضوء إعطاء مثل هذا الدور والوظيفة إلى الدولة من جهة، وإلى التكافؤ والتكامل في العلاقات الدولية بعيدًا عن الهيمنة والتسلُّط من جهة أخرى.

تعتمد الدراسة المنهج الكلِّي المركَّب، وهو منهج دينامي حراكي تطوري تتداخل فيه مجموعة من قواعد العلوم: التاريخ، السياسة، الاقتصاد السياسي، الاجتماع والفلسفة. ارتكازًا إلى كلية هذا المنهج، وتحاول أن تقونن الحراك العام للرأسمالية كظاهرة حديثة ومعاصرة بدءًا من توصيف العوامل المساعدة على تشكلها مرورًا بالتحولات التي عرفتها في مسارها الزمني وصولاً إلى النتائج التي تتركها في الحاضر والتي يمكن أن تتركها في المستقبل ليس وحسب على مستوى الرأسمالية كنظام اقتصادي بحد ذاته، وإنما أيضًا على مستوى الطرائق التي تحكم العلاقات الدولية لسنوات بل لعدة عقود قادمة.

تتوزَّع الدراسة على محاور أربعة رئيسة متلازمة منهجيًا في إطار وحدة المقاربة والتحليل:

الأول: محفزات التطور الرأسمالي

الثاني: انقلاب التطور الرأسمالي إلى أزمة

الثالث: مؤشرات الأزمة الرأسمالية المعاصرة

الرابع: الولايات المتحدة الأمريكية: من رأسمالية الذروة إلى السقوط الأكثر حدة.

أولاً: محفزات التطور الرأسمالي:

الرأسمالية ظاهرة في التاريخ الاقتصادي عرفها غير بلدٍ في العالم منذ القِدَم، إلا أنها دخلت مرحلةً من الانعطاف النوعي نحو تسجيل التطورات الخطية (Evolutions linéaires) منذ مطالع القرن السادس عشر، وذلك بفعل مجموعة من الحوافز المساعدة هذه أبرزها:

- سيطرة الاقتصاد السلعي-النقدي في أوروبا كبديل نمطي للاقتصاد العيني القائم على المقايضة والبطيء التطور.

- الثورة الصناعية التي تحوَّلت في غرب أوروبا بشكل خاص إلى ظاهرة في الاقتصاد المرتكز إلى قاعدة تصنيعية مسيطرة على قطاعات الإنتاج الأخرى.

- ظهور الدولة القومية التي اضطلعت بدور أساسي في توحيد السوق الداخلية من جهة، وراحت تندفع نحو الخارج بهدف تأمين أسواق التصريف وكذلك المواد الخام الضرورية للصناعة من جهة أخرى.

- الكشوف الجغرافية في أميركا وأفريقيا والاندفاع نحو آسيا لغرض التوسع الرأسمالي، وهنا أخذت الرأسمالية منحى استعماريًا من خلال الربط الإلحاقي بين أسواقها في المستعمرات وسوقها المركزي داخل أوروبا.

- تحويل العلوم الأساسية (Sciences Fondamentales) إلى معارف في الإنتاج (تكنولوجيا الإنتاج).

- ارتكاز الرأسمالية إلى قانون المراكمة المستمرة. وهذه المراكمة هي عبارة عن حركة دورية (cycle) تربط جدليًا بين ركائز أربع: علم ¬ تكنولوجيا إنتاج ¬ أسواق ¬ مراكمة. على قاعدة الحوافز المشار إليها أُمكِن تعيين خمس محطات أو خمس دفعات تصاعدية كبرى للتطور الرأسمالي في التاريخ الحديث والمعاصر:

- الدفعة الأولى: تمثلت بصياغة الرأسمالية لنظام عالمي جديد من خلال تشريعات جديدة للعلاقات الدولية في مؤتمر فيينا (1815) في أعقاب الحروب النابليونية، بحيث أفضت تلك التشريعات إلى إطلاق عجلة الفتح الاستعماري للأسواق العالمية على قاعدة الشراكة في تقاسم النفوذ بين الرأسماليات الأوروبية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر([1]).

- الدفعة الثانية: تمثلت بظهور الماركسية كفلسفة اقتصادية([2]) في أواسط القرن التاسع عشر (البيان الشيوعي 1848 وكتاب رأس المال 1854)، بحيث نبَّهت الرأسمالية إلى تناقضاتها الداخلية، لا سيما في إبان تفجر الثورات ضدها في غير بلد أوروبي مثل ثورات 1830 في فرنسا، وبلجيكا، وبولندا، وإيطاليا، وسويسرا، وانكلترا، وإسبانيا والبرتغال. وكذلك ثورات 1848 في كل من فرنسا، والنمسا، والمجر، وإيطاليا وألمانيا([3]).

اكتشفت الماركسية أن أزمة النظام الرأسمالي تكمن في بنية الرأسمالية نفسها. وأما الحلول لهذه الأزمة فتكون عن طريق التوازن بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج أي في تقديم المكتسبات الدائمة للقوى المنتجة. من هنا، كانت الماركسية بمنزلة الحافز الذي ساعد الرأسمالية على تجاوز مخاطر السقوط أو على الأقل تأجيله، إذ قامت الدول الرأسمالية في أوروبا وغيرها بتوفير الكثير من المكتسبات لصالح الطبقات العمالية والوسطى مثل الضمان الاجتماعي، وضمان الشيخوخة، وزيادة الأجور، وتحديد ساعات العمل، إلى ما هنالك من قضايا التعليم والصحة وغيرها.

- الدفعة الثالثة: تسويات ما بعد الحرب العالمية الأولى، وذلك من خلال صوغ نظام جديد للعلاقات الدولية بعد انقضاء قرابة قرن من الزمن على النظام الذي خرج به مؤتمر فيينا (1815). فقد تمخَّضت الحرب العالمية الأولى (1914-1918) عن انتصار الدول الأقوى رأسماليًا (الحلفاء) الذين وجدوا في تسويات مؤتمر فرساي (1919-1920)، وفي إنشاء عصبة الأمم آنذاك، ما يعزز مواقع الرأسمال العالمي([4]).

- الدفعة الرابعة: ظهور الكنزية([5]) (Le Kanzisme) كنظرية في الاقتصاد أناطت بالدولة مهمة إعادة التوازن إلى الاقتصاد الرأسمالي. تُنسب هذه النظرية إلى الاقتصادي الإنكيزي كينز (1883-1946)، الذي خرج بنظريته العامة في أعقاب أزمة الكساد الكبير (1929)؛ حيث رأى أن الاقتصاد الرأسمالي يعيش مهددًا بشبح الانهيار بسبب تراجع الاستثمار وهبوط الطلب العام. ووجد أن الحل يكمن في تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لجهة إشرافها المباشر على عمليات الإنتاج والتوزيع، وضبط التوازن في السوق بين العرض والطلب.

مع الكينزية تحوَّلت الدولة إلى قوة رأسمالية، بحيث تم الانتقال من رأسمالية الفرد إلى رأسمالية الدولة نفسها. وقد ترتَّب على هذا التحوُّل نتائج خطيرة في أوروبا تمثلت ببلوغ النازية في ألمانيا، والفاشستية في إيطاليا، في ثلاثينيات القرن العشرين، شأنًا متقدمًا في رأسمالية الدولة، راحت معها ألمانيا تطرح شعار جرمنة أوروبا تمهيدًا لجرمنة العالم، الأمر الذي كان يعكس تضخم قوة الدولة الرأسمالية من جهة، وإظهار حاجتها القوية إلى الالتهام الرأسمالي عبر التوسع في الخارج من جهة أخرى. وهنا يكمن السبب الأهم وراء انفجار الحرب العالمية الثانية المتمثل باختلال التوازن في مصالح الدول الرأسمالية ومواقعها وعلاقاتها آنذاك. - الدفعة الخامسة: وتمثلت بتسويات ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945) لجهة إنتاج تسوية جديدة لتنظيم العلاقات الدولية وفقًا لتشريعات هيئة الأمم المتحدة التي لم تكن في الواقع سوى الراعي الأساسي لسلام الرأسمالية من جهة، وفي ظل ما وفرته الحرب الباردة من إطلاق مرحلة جديدة يصح تسميتها بمرحلة الاستثمار الرأسمالي السلمي للعالم من جهة أخرى. فالرأسمالية كانت ترى في هذه المرحلة أن التوازن القطبي الرأسمالي - الاشتراكي هو المساعد الأول للرأسمالية على التخفيف من أزماتها، فكلما توسعت مظاهر الاشتراكية في العالم، كلما انعكست تخفيفًا أو تأجيلاً لأزمات الرأسمالية. من هنا، تعتبر مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية أو ما اصطلح على تسميته بالحرب الباردة، على أنها مرحلة التطور العمودي الأعمق أثرًا في تاريخ الرأسمالية، سواء على مستوى التقدم الهائل في وسائل الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا من ناحية، أم على مستوى ضخامة المراكمات الرأسمالية من ناحية أخرى.

وعلى الرغم من بعض الحروب الإقليمية التي عرفها العالم في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن العلاقات الدولية عمومًا شهدت فترة من الاستقرار النسبي قياسًا إلى فترات التوتر السابقة التي سادت على مدى قرن ونصف القرن أي منذ مطلع القرن التاسع عشر وحتى أواسط القرن العشرين.

استغلت الرأسماليات العالمية فترة الاستقرار المشار إليها في تحقيق إنجازات مهمة نوعًا وكمًا في مجال صعودها الرأسمالي. صحيح أن الدول الرأسمالية خرجت من الحرب وهي تعاني إنتاجية منخفضة، إلا أنها كانت بالمقابل، تمتلك القدرات العلمية والبشرية والتقنية، وكذلك الإرادة والتصميم على إعادة توظيف مثل هذه القدرات في تفعيل دوراتها الاقتصادية ومعاودة المراكمة الإنتاجية. وتشير الأرقام الإحصائية إلى أن الناتج العالمي من الصناعات التحويلية عاد ليحقق أعلى معدلات نمو لم يسبق له أن عرفها من قبل. ففي الفترة ما بين العامين 1953 و1975 حقق ذلك الناتج نموًا شاملاً ملموسًا بمعدل 6% سنويًا. ويوضح الجدول رقم (1) صورة هذا النمو مقارنة بسنوات ما قبل الحرب العالمية الثانية على الشكل الآتي([6]).

جدول رقم (1)

نمو الناتج العالمي من الصناعات التحويلية بين (1900-1980)

|

العام |

الإنتاج الكلي (مليون دولار) |

معدل النمو السنوي (%) |

|---|---|---|

|

1900 |

100 |

2.65% |

|

1913 |

172.4 |

4.3 |

|

1928 |

250.8 |

2.5 |

|

1938 |

311.4 |

2.2 |

|

1953 |

567.7 |

4.1 |

|

1963 |

950.1 |

5.3 |

|

1973 |

1730.6 |

6.2 |

|

1980 |

3041.6 |

2.4 |

تدرَّج الاقتصاد العالمي في سلّم العظمة الاقتصادية بعد العام 1945، فالناتج الإجمالي العالمي ارتفع من 2 تريليون دولار أميركي العام 1950 إلى نحو 8 تريليون دولار العام 1980، أي أنه تضاعف بمقدار أربعة أمثال خلال ثلاثين سنة فقط([7]). لقد أظهر هذا التطور المتزايد في الاقتصاد فائضًا كبيرًا للتتجير الخارجي، لا سيما في بلدان رأسمالية المركز مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية واليابان. ففي الفترة بين العامين 1950 و1973 زاد حجم التجارة الدولية كنسبة وسطية سنوية بمقدار 9.4% مقابل زيادة في الناتج الإجماي العالمي 5.3%([8])، الأمر الذي يشير إلى تزايد الاعتماد المتبادل، وإلى سرعة إدماج الاقتصاديات العالمية في المجتمع العالمي.

في ظل هذه المرحلة من الازدهار الاقتصادي العالمي عرف العالم ثلاثة نماذج للدولة الرعوية([9]):

الأول: نموذج دولة الرعاية والرفاه الذي سيطر على سياسات الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.

الثاني: نموذج دولة الكفاية الذي ساد في الاتحاد السوفياتي ومجموعة الدول الاشتراكية، والذي ارتكز إلى كفالة الدولة الاشتراكية تلبية الحاجات الأساسية لجميع السكان.

الثالث: نموذج دولة الخدمات العامة الذي سيطر في البلاد النامية، والذي تمثل بدور للدولة في بناء نظام للصحة والتعليم والتوظيف والأشغال العامة.

ترك النمو المتسارع في الاقتصاد العالمي آثاره الإيجابية المباشرة على ارتفاعات موازية في الدخل الفردي في غير بلد من بلدان العالم، وخصوصًا في الدول الرأسمالية المتقدمة. ولعل الجدول رقم (2) يوضح المستويات التي وصلت إليها الدخول الفردية في بعض البلدان العالمية:\

جدول رقم (2)

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العام 1991([10])

|

الدولة |

حصة الفرد (بالدولار الأمريكي) |

|---|---|

|

سويسرا |

36300 |

|

السويد |

32600 |

|

اليابان |

29000 |

|

ألمانيا الغربية |

27900 |

|

النمسا |

24800 |

|

الولايات المتحدة |

23100 |

|

كندا |

23100 |

|

الهند |

360 |

|

نيجيريا |

278 |

وإذا كان ثمة تقسيم رأسمالي للعالم (باستثناء الاتحاد السوفياتي ومنظومة الدول الاشتراكية) بين رأسمال مركزي وآخر طرفي في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية، فإن عالم ما بعد الحرب بات ينقسم انقسامًا جغرافيًا – إنتاجيًا بين عالمين متمايزين: الأول دول الشمال والمجموعة الصناعية والآخر دول الجنوب أو البلدان النامية.

كانت الهيمنة الاقتصادية للدول السبع (G.7) وهي: الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا وكندا. استأثرت هذه الدول وحدها بأكثر من ثلثي الناتج الإجمالي العالمي بين العامين 1965 - 1995، فيما لم تستأثر الدول النامية أو دول العالم الثالث ومعها بقية دول أوروبا والصين بأكثر من ثلث هذا الإنتاج للفترة نفسها. وهذا بيان بتوزع الناتج الإجمالي في العالم مقارنة بين ثلاث مجموعات من الدول بين 1965 - 1995 (نسبة مئوية)([11]).

جدول رقم (3)

توزع الناتج الإجمالي العالمي بين الكتل الإنتاجية الرئيسة للأعوام 1965 - 1988 و 1995

|

المجموعة |

1965 |

1988 |

1995 |

|---|---|---|---|

|

الدول الصناعية السبع |

69.7% |

69.4% |

67.4% |

|

دول العالم الثالث |

15.5 |

14.8 |

13.4 |

|

بقية الدول الأوروبية والصين |

15.3 |

15.8 |

19.2 |

يتضح من أرقام هذا الجدول أن الثراء يتركز في المجموعة الصناعية (G.7) مقابل تركز الفقر في دول العالم الثالث التي شهدت تراجعًا في مستوى إنتاجها المحلي الإجمالي من 15.5% من الإنتاج العالمي العام 1965 إلى 13.4% من هذا الإنتاج للعام 1995، كما أن بقية الدول الأوروبية خارج المجموعة الصناعية ومعها الصين لم يرتفع مستوى إنتاجها خلال ثلاثين سنة سوى قرابة 4% من الإنتاج العالمي. فقد ارتفع هذا المستوى من 15.3% العام 1965 إلى 19.2% العام 1995، وهو مع ذلك لم يتجاوز الناتج الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية وحدها، والذي سجل حوالى 20% من الناتج العالمي الإجمالي للفترة نفسها.

لقد تحوَّلت المجموعة الصناعية إلى أهم مكان في العالم على أساس القدرة الاستقطابية لتركز رأس المال في العالم. فالعام 1997، أشارت الإحصائيات إلى أنه من أصل 500 شركة عملاقة متخطيَّة الجنسية في العالم كان بينها 426 شركة في المجموعة السبع وحدها. وهذا بيان يظهر نسبة التركز الرأسمالي العالي أو المكثف في العالم وفقاً لما يأتي([12]):

جدول رقم (4)

التمركز الرأسمالي للشركات العملاقة في المجموعة الصناعية (G7) العام 1997

|

الشركات |

العدد في العالم |

العدد في المجموعة السبع |

نسبة التركز (%) |

|---|---|---|---|

|

شركة عملاقة متخطية الجنسية |

500 |

426 |

85% |

|

شركة بنكية كوكبية |

69 |

58 |

84% |

|

شركات كوكبية مالية |

5 |

5 |

100% |

|

شركات تأمين عالمية |

47 |

37 |

79% |

|

شركات اتصالات كوكبية |

22 |

19 |

86% |

|

شركات معلومات ومنتجة للحاسوب |

9 |

9 |

100% |

كما تشير إحصاءات أخرى إلى أن إجمالي إيرادات أكبر خمسمائة شركة متعدية الجنسية في العالم العام 1996 بلغت 11.435 تريليون دولار، أو ما يمثل 164% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، و 41% من إجمالي الناتج العالمي([13]).

تتوزع الشركات الخمسمائة إلى 472 شركة في الشمال و 28 شركة في الجنوب. أما شركات الشمال فتتوزع وفقاً للتركز التالي: الولايات المتحدة 162، الاتحاد الأوروبي 158، اليابان 126، سويسرا 14، كندا 6، استراليا 5 وروسيا شركة واحدة.

كما تتوزع شركات الجنوب الـ 28 كالآتي: كوريا الجنوبية 13، البرازيل 5، الصين 3، وكل من فنزويلا والمكسيك وتركيا وماليزيا والهند وتايوان وجزر أنتليس الهولندية بمعدل شركة واحدة لكل منها([14]).

ثانيًا: انقلاب التطور الهائل إلى أزمة

لمَّا كان قانون المراكمة المستمرة هو القانون الذي حكم الحراك الرأسمالي في تطوره الخطي التصاعدي، ولمَّا كان هذا القانون بدوره، هو ناتج علاقة عضوية بين العلم والتكنولوجيا والإنتاج الغزير والأسواق والمراكمة، فإن أي اختلال في أحد عناصر هذه العلاقة وخصوصًا ركود الأسواق، وبالتالي، التراجع في قدرات الاستهلاك وأحجام الاستثمار، يُعرّض النظام الرأسمالي برمته إلى الخلل ويوقعه في دائرة الأزمة؛ الأمر الذي يوجب التفتيش عن آليات جديدة لتجاوز هذه الأزمة في محاولة لإنقاذ النظام نفسه من الانهيار والسقوط.

ثمة أربع نظريات في الفلسفة الاقتصادية توقعت سقوط الرأسمالية كنظام اقتصادي - سياسي وكأيديولوجيا في اللحظة التاريخية التي يبلغ فيها التطور الرأسمالي الذروة (le (point le plus Haut sur le parabole

الأولى: النظرية الماركسية: التي حددت خمسة أنماط من التطور الاقتصادي في التاريخ([15]): مجتمع اللاملكية، مجتمع الرق والقنانة، المجتمع الإقطاعي، المجتمع الرأسمالي والمجتمع الشيوعي.

رأت هذه النظرية في تناقضات الرأسمالية ما يؤدي إلى أزمتها العميقة تمهيدًا لسقوطها النهائي الحتمي.

الثانية: نظرية الدولة: التي ربطت بين تطور المجتمع البشري ونمط الدولة القائمة، وقالت بخمسة أنماط من الدول في التاريخ([16]): الدولة القبلية، الدولة الدينية، الدولة القومية، الدولة الامبراطورية العالمية، وأخيرًا دولة اللادولة (دولة الشركات العملاقة المتعددة الجنسية)، إذ تحل هذه الأخيرة محل الدولة كمجتمع سياسي منظم، وتقوم بتقسيم العالم إلى طبقتين: طبقة القلة الفاحشة الغنى والثروات وهي طبقة الشركات العملاقة، مقابل طبقة الكثرة من الفقراء. لكن طبقة الشركات بعد أن تكون قد ألغت سائر الطبقات الاجتماعية الأخرى تصل إلى إلغاء نفسها وتسقط في التاريخ.

الثالثة: نظرية روستو([17]): الذي حدَّد خمسة نماذج من المجتمعات البشرية على أساس خمس مراحل من النمو الاقتصادي: المجتمع التقليدي، مجتمع التأهب للانطلاق، مجتمع الانطلاق، مجتمع النضوج، مجتمع الاستهلاك الشعبي العالي. في المرحلة الأخيرة يصل أكثر السكان إلى درجة الإشباع في الاستهلاك (Société saturée)، حيث يتسم الإنتاج، هنا، بالتقانة العالية والسرعة الإنتاجية.

وحسب روستو، ظهرت مجتمعات الاستهلاك العالي منذ العام 1970 واستمرت بالظهور بعد ذلك، وهو يعترف باستحالة التنبؤ بما سيأتي بعدها. (أنظر الشكل البياني الرقم (1) لنظرية روستو).

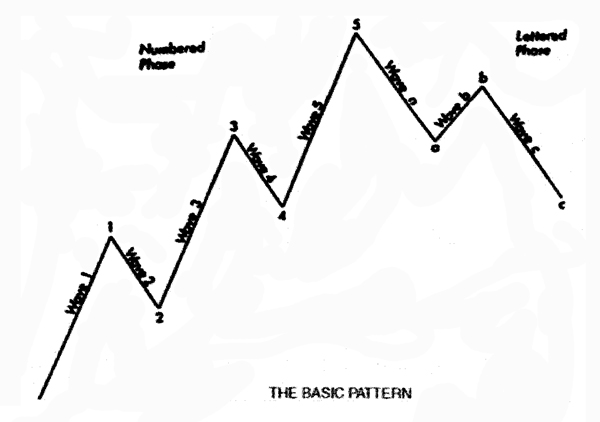

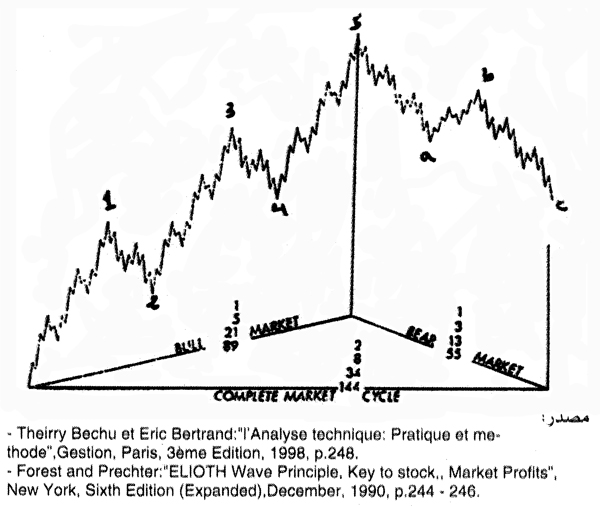

الرابعة: نظرية إيليوت([18]): وهو أميركي الأصل (1871 - 1948) أكبَّ على دراسة الاقتصاد الأميركي من خلال رصده رياضيًا لحركة المؤشر (Dow Jones)، إذ توصل إلى استنتاج حاسم مفاده أن الرأسمالية الأميركية تسلك التطور التصاعدي الخطي وفقًا لخمس موجات اندفاعية (Vagues d'Impulsions) لتعود بعد ذلك لتشهد ثلاثة سقوطات تراجعية (Vagues de Corrections).

يتوقَّع إيليوت حصول السقوط الكبير للاقتصاد الأميركي بين 2005 - 2013، ويطلق عليه السقوط الكارثة أو السقوط المأساة (Correction devastatrice)([19]). (انظر الشكلين البيانين الرقم (2) و (3) لنظرية إيليوت).

إن قراءة تاريخية للنظريات الأربع المارُّ ذكرها تقودنا إلى استخلاص استنتاج أساسي مفاده أن الحراك الرأسمالي في التاريخ إنما يتم وفقًا لثنائية متناقضة: تطور وأزمة في الوقت نفسه، أو بالأحرى تطور على قاعدة أزمة.

ثالثًا: مؤشرات الأزمة الرأسمالية المعاصرة

إن التطوُّر العمودي الذي عرفه الاقتصاد الرأسمالي خلال النصف الثاني من القرن العشرين لم يكن ليلغي تناقضات قائمة في بنية الرأسمالية نفسها، بل على العكس كان تطورًا يتم على قاعدة أزمة عميقة بدأت تهدِّد، ليس مستقبل الرأسمالية كنظام اقتصادي، سياسي وأيديولوجي وحسب، وإنما أيضًا مستقبل العلاقات الدولية في ضوء المتغيِّرات المتسارعة في غير مكان من العالم على المستويات الاقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافية.

مع مطالع سبعينيات القرن العشرين، بدأت مؤشرات التكوُّر أي التطور إلى الوراء في الاقتصاد الرأسمالي المركزي. فقد دخل هذا الاقتصاد في أزمة ملفتة مع الاختلال الذي أصاب النظام النقدي العالمي لأول مرة، منذ تأسيسه في "بريتن وودز" العام 1947. تمثلت الأزمة بتراجع القوة الشرائية للدولار الأميركي – الوحدة النقدية العالمية – منذ العام 1969 بعد أن لجأت الحكومة الأميركية إلى تخفيض محتواه من الذهب. والعام 1971 ألغت الولايات المتحدة كليًا التغطية الذهبية للدولار، وأرغمت العالم كله على استبعاد الذهب من العملات جميعها. وبذلك انتهى الدور الوحيد الذي قام على أساسه نظام "بريتن وودز" وهو تثبيت أسعار صرف العملات بين دول العالم([20]).

لم تلبث الأزمة النقدية أن تحوَّلت إلى أزمة تضخُّم وتراجع في الطلب والقدرة الشرائية، ليس فحسب في بلدان رأسمالية المركز وحدها، وإنما طالت "اقتصاد العالم النامي في ما سمي بأزمة المديونية التي قادت العديد من البلدان إلى الإفلاس، وانتقلت إلى الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية الأخرى، وأدت إلى انهيارها الكامل وتغيير الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تستند إليها"([21]).

ثمة سبب آخر على درجة عالية من الأهمية في تفاقم أزمة الرأسمالية خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، تمثل بالتفاوت الكبير بين القدرات الإنتاجية الضخمة للشركات المتعدية الجنسية من جهة، والقدرات الاستهلاكية المحدودة لهذا الإنتاج من جهة أخرى. فالإنتاج التراكمي الهائل لهذه الشركات فاق كثيرًا مستويات الاستيعاب في الأسواق التقليدية، الأمر الذي راح يدفع الشركات العملاقة إلى العمل على خلق سوق عالمية واحدة تدمج فيها الأسواق الوطنية أو القومية وفي الاتجاه الذي تتفلّت فيه التجارة الدولية من كل القيود والعوائق.

في ظل هذا الاتجاه المتسارع لتحرير التجارة الدولية، برزت ثلاث مؤسسات من مستوى عالمي هي: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية (الغات). وإذا كان البنك والصندوق قد ظهرا العام 1947، فإن مولودًا جديدًا على درجة عالية من الخطورة على مستقبل العالم الاقتصادي والسياسي والثقافي هو منظمة التجارة العالمية التي ظهرت العام 1994، والتي باتت المتحكِّم الأول في المعاملات الدولية في السلع والخدمات والأموال.

استطاعت المؤسسات الثلاث أن تتحوَّل بسرعة إلى مراكز استقطاب للنشاط التجاري والمالي على الصعيد العالمي، كما أنها أتاحت الفرص المؤاتية لممارسة المضاربات المالية في البورصات العالمية، وهي مضاربات متفلتة من كل أشكال الرقابة. فالعام 1995 وصل حجم التعامل اليومي في سوق المضاربات المالية إلى أكثر من تريليون دولار (ألف مليار دولار)، في حين أن حجم التجارة الدولية تصديرًا واستيرادًا لم يزد كثيراً عن 4 تريليون من الدولارات في السنة([22])، وهذا يعني أن حجم المضاربات بالمال يفوق بأكثر من 91 مرة حجم المبادلات التجارية سنويًا. وهنا تتضح الأبعاد الخطيرة لأزمة الرأسمالية بحيث أن الحجم الملياري للمضاربات المالية لا يرتكز إلى إنتاج سلعي عيني، وإنما إلى فائض هائل من الأموال العائمة التي تبحث لها عن استثمارات جديدة مربحة وقادرة على توسيع قدراتها من أجل حماية النظام من خطر تبخيس فجائي وضخم لقيمة هذه الأموال كما حدث في أزمة الكساد العظيم في الثلاثينيات([23]).

أمام هذه الأزمة الآخذة بالتفاقم للرأسمالية، سواء على مستوى اللاتوازن بين حجمي التدفقات المالية والإنتاج العيني من جهة، أم على مستوى اللاتكافؤ بين القدرات الإنتاجية الهائلة والقدرات الاستهلاكية المحدودة من جهة أخرى، فقد لجأت الشركات العملاقة إلى عمليات الاندماج بين الشركات من أجل التحكم بتزويد السوق، أو بالأحرى تحكُّم الأقوى منها باحتكار التوزيع في السوق العالمية. وتشير الإحصاءات إلى أن حجم انصهار الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكبيرة يزيد بنسبة 15% كل عام بين العامين 1986 - 1996([24]).

فالعام 1998 حدثت 92 عملية اندماج بين الشركات بقيمة 130 مليار دولار مقارنة بـ 41 مليار دولار العام 1997. وكان أهم اندماج في الولايات المتحدة تملّك شركة "بريتش بيتروليوم" شركة "آماكو" (44.6 مليار دولار). وفي أوروبا تملّك شركة "تيروفينا" لشركة "توتال" (7.4 مليارات). وعلى المستوى العالمي شركة "آكسون العالمية وموبيل" بقيمة 56 مليار دولار. وهناك شركة (YPF) الأرجنتينية الوطنية مع "ريبسول" الإسبانية (63 مليار)، وبريتش بيتروليوم وآماكو مع أرامكو الأميركية (26 مليار)، وتوتال – فينا مع آلف (ALF) الفرنسية (47 مليار دولار)([25]).

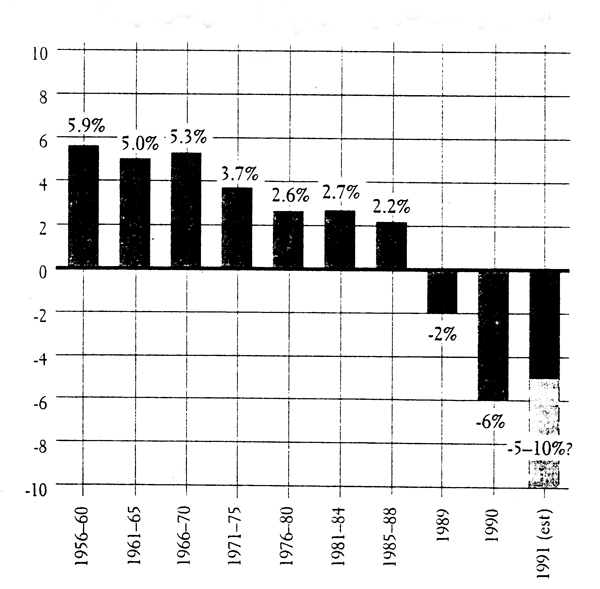

وجدت الرأسمالية المأزومة، لا سيما في بلدان التمركز الرأسمالي المكثف، أن أفضل الوسائل لمعالجة أزمتها تكمن في تصدير هذه الأزمة إلى المجال العالمي، فاتجهت أنظارها إلى دول العالم الثالث ومنظومة الدول الاشتراكية السابقة، وأجبرتها على اتباع برامج التثبيت الاقتصادي والتكيُّف الهيكلي. كل ذلك بهدف تطويعها لحاجاتها الرأسمالية الضاغطة، الأمر الذي ضاعف من تفاقم الأزمات الاقتصادية لهذه الدول من غير أن تحقق نجاحات ذات شأن على صعيد التنمية. ففي الاتحاد السوفياتي كان وقع الأزمة الاقتصادية أكثر عمقًا من أي منطقة أخرى في العالم، فبعد أن كان معدل النمو في الدخل القومي السوفياتي حوالى 6% سنويًا بين 1956 - 1960 هبط إلى 2.2% العام 1988، وفجأة إلى (-2%) 1989 وإلى (-6%) 1990 فإلى (-10%) لحظة سقوطه التاريخي العام 1991([26]). (أنظر الرسم البياني الرقم 4).

إن اختلال التوازن بين القطبيتين الاشتراكية والرأسمالية كان في الواقع انعكاسًا لأزمة مزدوجة للاشتراكية والرأسمالية معًا. على مستوى الاشتراكية راحت تتلاشى النظرية القائلة بسيطرة الطبقة العاملة أو البروليتاريا العمالية في ظل التطور الهائل لعمل الآلة الرأسمالية، هذه الآلة التي راحت تختزل جزئيًا أو كليًا ليس الطبقة العاملة وحسب، وإنما أيضًا حتى الطبقة الوسطى نفسها. وهذا هو السبب الأعمق في سقوط الاتحاد السوفياتي والمعسكر الاشتراكي برمته. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن السقوط السوفياتي - الاشتراكي، كان عمليًا أزمة للرأسمالية، وخصوصًا في أماكن تركزها المكثف، قبل أن يكون انتصارًا تاريخيًا للرأسمالية على الشيوعية. إن فقدان التوازن أفقد الرأسمالية الحوافز أو العناصر التي كانت تساعدها على التخفيف من حدة أزماتها. فقد جاء فقدان التوازن ليترك الرأسمالية أمام أزمتها التاريخية. هذه الأزمة التي بدأت وتائرها تتسارع منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين لتبلغ حدًا خياليًا مع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهذا ما تدل عليه يوميًا جملة من المؤشرات هذه أبرزها:

- التقلبات المريبة في أسواق المال والبورصات، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى فقدان الثقة بأداء النظام النقدي ليس فحسب في بلدان رأسمالية المركز وفي طليعتها الولايات المتحدة الأميركية، واليابان، والاتحاد الأوروبي ومعه سائر الدول الداخلة في تعاملات اليورو، وإنما امتدت هذه التقلبات أيضًا إلى البلدان الطرفية أو ما يسمى بالرأسمالية التابعة أو الملحقة برأسمالية المركز.

- التضخم في رأس المال المالي أدى ويؤدي إلى ارتفاع خيالي في الأسعار مقابل تراجع ملفت في القدرات الشرائية والاستهلاكية، الأمر الذي أوقع المستهلكين تحت عجز مديونية عالية. كل ذلك ترك نتائجه السلبية على فرص الاستثمار والتوظيف في القطاعين العام والخاص، وأفضى، بالتالي، إلى تزايد البطالة وموجات الهجرة، وإلى المزيد من التوترات الاجتماعية (السرقة، الإدمان على المخدرات، الجرائم، الهجرة غير الشرعية، القرصنة، الخروج على القانون الخ..).

- إفلاس البنوك والشركات (شركة جنرال موتورز وكبرى شركات السيارات في الولايات المتحدة، وشركة أوبل (OPEL) الألمانية وسواها..)، وهذا ما تدل عليه كل يوم مؤشرات الإفلاس في غير مؤسسة مالية أو عقارية أو صناعية في غير بلد من العالم، وفي بلدان رأسمالية المركز بصورة خاصة.

- عجز الميزانيات المتوقعة للعام 2009 في العديد من دول العالم (في الولايات المتحدة قدر العجز في الموازنة بأكثر من 237 مليار دولار).

كل هذه المؤشرات باتت تنذر بانهيارات مريبة لبلدان رأسمالية المركز ومعها سائر الدول الأخرى الدائرة في فلكها. من هنا راحت الحكومات في أميركا وأوروبا وغيرها تتنادى لدراسة خطط سريعة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية والتخفيف من آثارها، فقد تمَّ إقرار كتل مالية ضخمة قدرت بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة واليابان وغير دولة أوروبية أو آسيوية، بهدف دعم المؤسسات المنهارة تلافيًا لإفلاسها وسقوطها.

رابعًا: الولايات المتحدة: من رأسمالية الذروة إلى السقوط الأكثر حدة

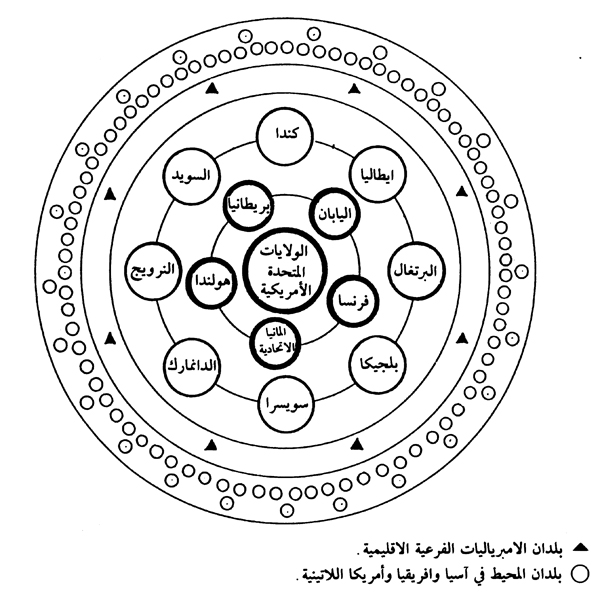

سجَّلت الولايات المتحدة الأميركية سبقًا في ميدان التراكم الرأسمالي تجاوز سائر الدول الرأسمالية الأخرى في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وقد استطاعت الوصول بسرعة فائقة إلى قمة السلَّم الرأسمالي لتفوز بالموقع الإمبريالي الأول من دون منازع. (أنظر الشكل البياني الرقم (5)).

أما العوامل الحاملة (Les Eléments porteurs) لظاهرة الصعود الرأسمالي الأميركي فهذه أبرزها:

- قوة الاقتصاد الأميركي: شهد الاقتصاد الأميركي صعودًا قياسيًا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ظل تراجع الإمبريالية القديمة الأنكلو – فرنسية تحت وطأة الآثار الاقتصادية السلبية التي تركتها الحربان العالميتان الأولى والثانية على اقتصادهما، في وقت سلم فيه الاقتصاد الأميركي من التدمير المباشر، ذلك أن الولايات المتحدة اشتركت في العمليات العسكرية إلى جانب الحلفاء في الحربين المذكورتين، ولكن خارج أراضيها، الأمر الذي وفّر لاقتصادها أن ينمو بسرعة ويحقق قفزات في سلَّم المراكمة الرأسمالية.

لقد تحوَّلت الولايات المتحدة إلى الدائن الأكبر في العالم. وعلى صعيد الإنتاج الصناعي تبوأت المرتبة العالمية الأولى؛ ففي حين سجَّل إنتاجها الصناعي 44.5% من الإنتاج العالمي لسنوات ما قبل الحرب العالمية الثانية، مقابل 11.6% لألمانيا، و9.3% لإنكلترا، و7% لفرنسا و4.6% للاتحاد السوفياتي، و3.2% لإيطاليا و2.4% لليابان([27])، عاد الاقتصاد الأميركي ليتبوأ مركز الصدارة العالمية بعد الحرب، لا سيما بعد أن أفادت الولايات المتحدة من اغتنامها المحميتين الألمانية واليابانية اللتين شكلتا أهمية اقتصادية بالغة لها. فقد بسطت سلطتها على كِلا البلدين بالقوة العسكرية، واتخذت منهما نقطتي ارتكاز أساسيتين للسيطرة على النظام الاقتصادي العالمي([28]). وهذا ما يدل عليه إنتاجها الإجمالي السنوي الذي يصل إلى حوالى خُمس (1/5) إنتاج العالم بأسره (18 - 20%)([29]).

- حصول ثورة أمريكية في مجال تحويل العلوم الأساسية إلى معارف إنتاج (تكنولوجيا الإنتاج)، من خلال التوسع الأفقي والعمودي لمراكز الأبحاث والتطوير، واستقطاب الأدمغة المهاجرة، لا سيما العربية منها، وكذلك في بلدان العالم الثالث الأخرى. فقد غدت الولايات المتحدة المقر الأكبر لتجمع الشركات العملاقة في العالم، مثل شركات إنتاج الأسلحة البالغة التطور، وشركات التكنولوجيا ذات القدرة الإنتاجية من دون منافس، مثل شركة "إنتل" (Intel) التي تعمل على تصميم أكثر من 90% من إنتاج العالم من البرمجيات الجديدة (New software) بقيمة إنتاج سنوي تزيد على 400 مليار دولار، وهناك أيضًا شركة (Microsoft) وهي أكبر شركة برمجيات في العالم تعرف باسم "قمة الثلج التقاني"([30])، يضاف إلى ذلك أكثر من 162 شركة عملاقة من مجموع 500 شركة في كل العالم.

- استجابات الرأسمالية الأميركية للردّ على تحديات النظام الاشتراكي ليس فحسب بوصفه منافسًا، بل بديلاً أيديولوجيًا إلغائيًا لها. فكان ذلك بمنزلة أحد أهمّ الحوافز للتطور الرأسمالي وصولاً إلى حسم المعركة الفاصلة مع الاشتراكية والشيوعية، وإعلان انتصار الرأسمالية في التاريخ كنظام آحادي مسيطر عقب الزلزال الذي أصاب الاتحاد السوفياتي ومعه المنظومة الاشتراكية في شرق أوروبا في مطلع العقد الأخير من القرن الماضي؛ الأمر الذي دفع "فوكوياما" أحد أبرز منظري الرأسمالية إلى إطلاق نظريته "نهاية التاريخ".

- تميّزْ الدستور الأمريكي منذ إعداده العام 1789 بابتعاده عن المركزية الأوتوقراطية الثابتة على مستوى الإدارة الحاكمة (فترة الرئاسة 4 سنوات قابلة للتجديد، وبالانتخاب الشعبي المباشر، لمرة واحدة فقط)، الأمر الذي ساعد على تطوير مؤسسات الدولة المختلفة وحال دون هيمنة بيروقراطية إدارية حاكمة، ذلك لأن كل عهد رئاسي كان يعيد تجديد الجهاز الإداري المرافق له في إبان ولايته المحددة زمنياً.

- انقسام المجتمع الأميركي، على المستوى السياسي، انقسامًا كتلويًا عموديًا بين كتلتين سياسيتين (الحزبان الجمهوري والديمقراطي). وبذلك ظهرت الكتلة السياسية في الصراع التاريخي – الاجتماعي بدل الطبقة أو الصراع الطبقي. وهذه مسألة في غاية الأهمية كان قد تنبأ بها "أنطونيو غرامشي" – الفيلسوف الإيطالي – الذي قال بالكتلة التاريخية في الصراع بدل الطبقات.

- مساحة السوق الأميركية الواسعة الانتشار في العالم مع تميز السلعة الأميركية بشهرة عالية لجهة التقانة والجودة.

لقد ساعدت العوامل المشار إليها الرأسمالية الأميركية على تحقيق قفزات نوعية وسريعة من المراكمة، لدرجة شهدت معها الولايات المتحدة تحولاً نوعيًا بانتقالها من "دولة الإمبريالية" في أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى "إمبراطورية الإمبريالية" في أعقاب الحرب الباردة أي في نهايات القرن العشرين.

إلا أن الولايات المتحدة، بمقدار ما كانت السبَّاقة في ميدان التراكم الرأسمالي بمقدار ما ستشهد الأزمة الأكثر حدة، وبالتالي الأكثر سقوطًا على مستوى النظام الرأسمالي بحد ذاته. أما الأسباب المساعدة على السقوط فقد تمثلت بجملة من النتائج السلبية لسياسة الولايات المتحدة الاقتصادية سواء في نطاقها الداخلي أم في أدائها في الحقل الخارجي.

أبرز الأسباب والنتائج الملازمة لها كانت الآتية:

أولاً: "مشروع مارشال" أو "خطة مارشال" التي قدّمت إلى أوروبا – المدمرة بالحرب – أدوات إعادة إعمارها، وكذلك قدمت إلى بلدان عديدة في العالم مساعدات مستمرة لإبقائها في دائرة استتباعها السياسي للولايات المتحدة، أو بالأحرى من أجل توسيع الفضاء السياسي العالمي بما يستجيب لفضاء إمبريالي أميركي ذي أبعاد إمبراطورية. كل ذلك شكّل استنزافاً للاقتصاد الأميركي([31]) وهو استنزاف سلمي أي أنه كان يحصل بوسائل دبلوماسية ولأهداف سياسية.

ثانياً: استنزاف اقتصادي أمني، أي بالإنفاق العسكري والمالي لتغطية نفقات الحروب الأميركية وخصوصًا حرب فيتنام التي قدرت تكاليفها اليومية بأكثر من 50 مليون دولار أميركي، إلى جانب أن الإدارة الأميركية التزمت الدفاع عن إسرائيل وتغطية نفقات حروبها المستمرة مع البلاد العربية سواء في الحرب النظامية أم في مواجهة المقاومة المسلحة التي انفجرت ضد إسرائيل في الأردن ولبنان والداخل الفلسطيني.

ثالثاً: "النضال" ضد الشيوعية والسعي الحثيث لمحاصرتها في أوروبا واليابان والعالم، فقد راحت الولايات المتحدة تفتح أسواقها أمام المنتجات الأوروبية، وخصوصًا أمام المنتجات اليابانية، مضحِّية بذلك من دون وعي في البداية، ثم مع شيء من القلق بعد ذلك، بأجزاء لا يستهان بها من صناعتها، كل ذلك أفضى إلى عجز في الميزان التجاري في بداية السبعينيات، وانتشر بعد ذلك ليشمل المبادلات مع العالم كله، أي بما يتجاوز منطقة سيطرة الولايات المتحدة السياسية الأصلية([32]).

رابعاً: الخروج على نظرية "كينز" (التوازن بين العرض والطلب – توازن السوق). فقد أدى التبادل الحر على مستوى العالم إلى نتيجتين متناقضتين: أجور مسحوقة من جهة، وإشباع استهلاكي إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية من جهة أخرى([33]). وهذا ما دلّت عليه معدلات توفير أو إدخار الأسرة الأميركية التي كانت قريبة من الصفر مقارنة بادخار الأسرة العراقية (قبل الحصار على العراق أي قبل الثاني من آب/أغسطس 1990) الذي وصل إلى 700 دولار أميركي شهريًا.

خامسًا: التحوُّل الإمبريالي للاقتصاد كان يدفع باتجاه انقسام أفقي حاد في المجتمع بحيث أدى إلى وجود طبقتين تفصلهما فروقات اجتماعية لا مجال للمقارنة بينهما. فالطبقة العليا تحوَّلت إلى طبقة في فضاء إمبراطوري إمبريالي متجاوزة بذلك الإطار الوطني للولايات المتحدة. إلا أن التحول الإمبريالي للاقتصاد ما كان ليحصل من دون اختلالات شديدة الحدة بين الطبقات الاجتماعية داخل المجتمع الأميركي. ففي الفترة بين 1980 - 2000 شهدت هذه الطبقات تحولات ملفتة على مستوى توزع الدخل بينها كانت وفقاً لما يأتي([34]):

- حصة الأغنياء الكبار من الدخل القومي ونسبتهم 5% من السكان ارتفعت من 15.5% العام 1980 إلى 21.9% االعام 2000.

- حصة الأغنياء ونسبتهم 20% من السكان، ارتفعت من 43.1% العام 1980 إلى 49.4% العام 2000.

- انخفضت حصة الباقين من السكان وعددهم 80% من 56.9% إلى 50.6% على التوالي بين 1980 و2000. أما حصص الأخماس الأربعة لهؤلاء فقد انخفضت للفترة نفشها على الشكل الآتي([35]):

- الخمس الأعلى من 24.7% إلى 22.9%.

- الخمس الثاني من 17.1% إلى 14.9%.

- الخمس الثالث من 10.6% إلى 9%.

- الخمس الرابع من 4.5% إلى 3.7%.

إن استئثار الطبقة الاجتماعية العليا من المجتمع الأميركي بهذا الحجم الهائل من الدخل لا يمكن تفسيره من دون الرجوع إلى النموذج الإمبريالي الذي ينتهي إلى مثل هذه الفجوة في الدخول بين غنى مفرط ونمو متواضع ومحدود لدخل القسم الأكبر من السكان.

مؤشرات العجز في الاقتصاد الأميركي

كانت الأزمة النقدية أولى ملامح أزمة الرأسمالية الأميركية (1969 - 1971)، ولم تلبث بعد ذلك، أن تسارعت وتائر هذه الأزمة على مجمل الاقتصاد الأميركي بكل قطاعاته.

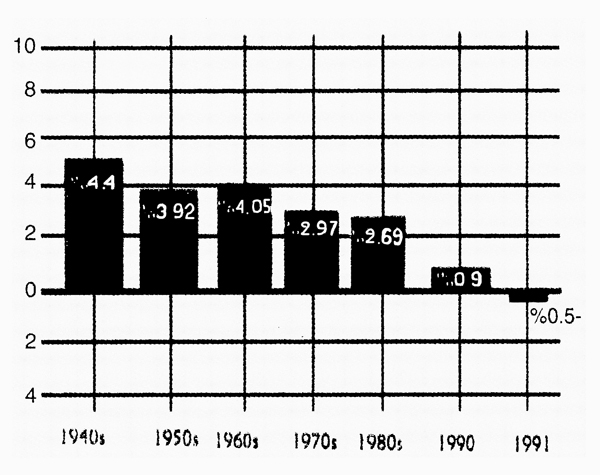

على مستوى الناتج الإجمالي الأميركي، فبعد أن سجَّل معدلاً سنويًا للنمو 4.4% العام 1940 انخفض إلى 2.79% العام 1970، وإلى 0.9% العام 1990، ومن ثم الدخول في مرحلة التكوّر السلبي (-0.5%) العام 1991 ([36]) (أنظر الرسم البياني الرقم 6). والعام 2000 وصل الناتج الأميركي إلى ما دون إنتاج الاتحاد الأوروبي وأعلى قليلاً من إنتاج اليابان([37]). ومع أن ثمة تسجيلاً للنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بلغ كمعدل وسطي 4.09% سنويًا في عهد الرئيس بيل كلينتون بين 1994 - 2001 إلا أنه، ومع تولي الرئيس بوش الابن بين 20/1/2001 و20/1/2008 لم يسجل النمو الحقيقي للناتج سوى 2.65%([38]) أي بنسبة تراجع وصلت إلى حوالى 34% عمّا كانت عليه قبل سبع سنوات.

وإذا كانت معدلات الناتج الأميركي تسلك خطًا انحداريًا، فإن هناك ثمة مشكلة أخرى يعانينها هذا الناتج على مستوى تركيبته القطاعية. ففي أواسط الثمانينيات من القرن العشرين وصل نصيب الخدمات من الدخل القومي الإجمالي إلى 68%، ومن الوظائف إلى 71%([39])، وفي الفترة بين 1994 - 2000 ظلَّت الخدمات المالية والتأمين والعقارات تنمو بسرعة لدرجة أن القطاع الخدماتي حقق إنتاجًا يساوي 123% من قيمة الإنتاج الصناعي. والمشكلة، هنا، تكمن في أن ما يميز قيمة هذه الخدمات عن قيمة السلع الصناعية هو أن الأولى بمعظمها لا يمكن مبادلتها في الأسواق الدولية([40]).

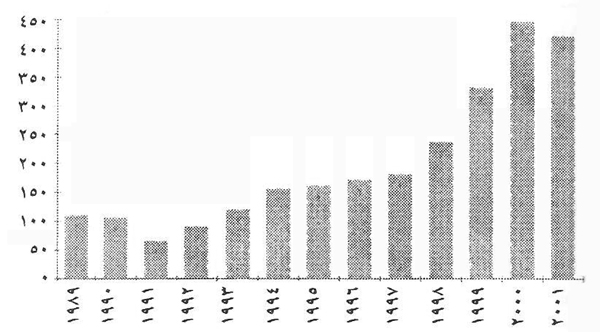

ومنذ العام 1971 شهدت الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا لأول مرة منذ قرن من الزمن، تمثل بارتفاع المشتريات على مبيعاتها. والعام 1987 وصل العجز التجاري إلى 171 مليار دولار([41])، ارتفع إلى 200 مليار دولار العام 1995 وقفز إلى 450 مليارًا العام 2000([42]). وفي حين كان هذا العجز يسجل 380 مليار دولار لحظة تولي بوش الإبن رئاسة البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير 2001، وصل، بعد سبع سنوات أي في 20 كانون الثاني/يناير 2008 إلى 759 مليار دولار أي بمعدل زيادة في العجز بلغ 200%([43]).

العام 2001 سجل العجز التجاري الأميركي من جراء مبادلاته مع الخارج الأرقام الآتية: الصين 84 مليار دولار، اليابان 68 مليارًا، الاتحاد الأوروبي 60 مليارًا منها: 29 مليارًا مع ألمانيا وحدها و13 مليارًا مع إيطاليا و10 مليارات مع فرنسا. أما المكسيك فكان العجز التجاري الأميركي معها 30 مليارًا، وكوريا الجنوبية 13 مليارًا، وإسرائيل 4.5 مليارات وروسيا 3.5 مليارات وأوكرانيا 0.5 مليار دولار([44]).

أما المواد المستوردة والتي شكلت عجزًا في الميزان التجاري الأميركي فتأتي السلع المصنّعة في مقدمها، حيث بلغ العجز فيها العام 2001 ما يقرب من 366 مليار دولار، ثم يأتي استيراد النفط ليسجل بدوره عجزًا وصل إلى أكثر من 80 مليار دولار للعام نفسه([45]).

على صعيد الصادرات الأميريية، لم تسجِّل هذه الصادرات أكثر من 11.3% فقط من إجمالي الناتج الأميركي للعام 1996، مقابل الاتحاد الأوروبي 10% واليابان 9.4%([46]).

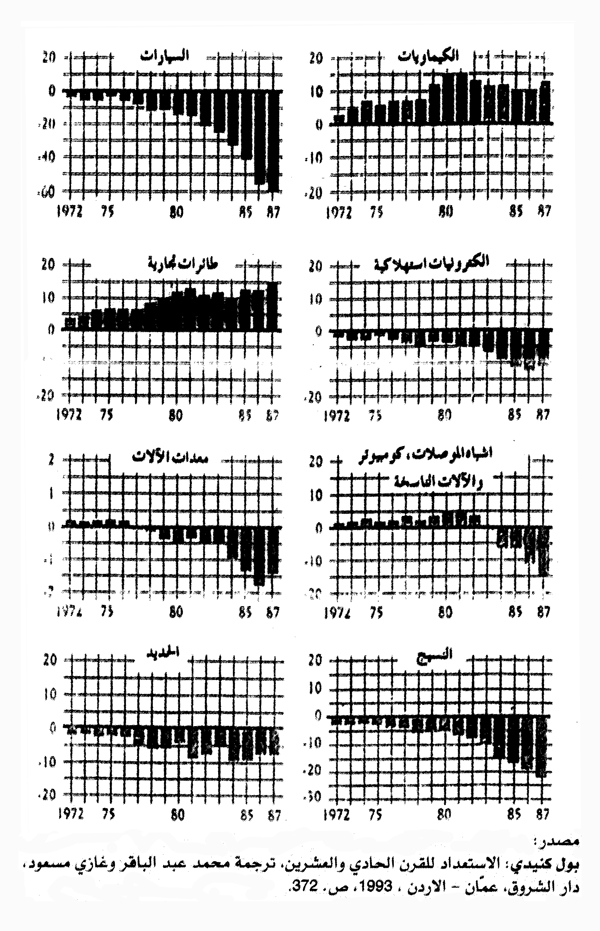

إن نظرة في الرسم البياني لثماني صناعات أميركية أساسية بين العامين 1972 و1987 تظهر لنا الصورة الآتية للميزان التجاري الأميركي خلال الفترة المشار إليها([47]). (أنظر الرسم البياني الرقم 8).

- تراجع انحداري في تصدير الصناعات الآتية: السيارات – الحديد – النسيج – الالكترونيات الاستهلاكية.

- تراجع انحداري في تصدير المعدلات والآلات بين 1979 - 1987.

- تراجع انحداري في تصدير أشباه الموصلات (كمبيوتر وآلات ناسخة) بين 1984 - 1987.

- المحافظة على تطور إيجابي في تصدير الطائرات والكيماويات.

على مستوى موقع الولايات المتحدة الإنتاجي مقارنة برأسماليات المركز في اليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والمجموعة الأوروبية، فقد تراجع هذا الموقع بين 1970 - 1987 على الشكل الآتي([48]):

جدول رقم (5)

منتوج الولايات المتحدة نسبة إلى منتوج عدة بلدان (%)

|

|

1970 |

1978 |

1980 |

1986 |

1987 |

|---|---|---|---|---|---|

|

اليابان |

495% |

317% |

254% |

214% |

188% |

|

ألمانيا |

547 |

371 |

330 |

469 |

401 |

|

فرنسا |

706 |

462 |

409 |

576 |

507 |

|

المملكة المتحدة |

720 |

673 |

502 |

764 |

649 |

|

اليابان وفرنسا |

291 |

188 |

156 |

167 |

137 |

|

اليابان وألمانيا |

260 |

173 |

144 |

147 |

128 |

|

المجموعة الأوروبية |

158 |

113 |

93 |

131 |

104 |

|

المجموعة الأوروبية واليابان |

113 |

77 |

64 |

77 |

67 |

حاولت الحكومات الفدرالية المتعاقبة اعتماد سياسات اقتصادية داخلية بهدف تنشيط القدرات الشرائية لدرجة تستطيع معها استيعاب التوسع في الإنتاج ورؤوس الأموال الفائضة لدى الشركات والمؤسسات المختلفة.

صادفت هذه السياسة نجاحًا ظرفيًا من حيث التغلب على ضآلة القدرة على الشراء الناجمة عن انخفاض النصيب النسبي للأجور في الدخل القومي، من خلال التوسع الهستيري في "نظام قروض المستهلك" (Consumer Credit)، وهو نظام يعتمد إعطاء القروض لتمويل الشراء بالتقسيط. وطبقًا للتقديرات التي ذكرها الاقتصادي الأميركي مانويل كاستلز (Mannuel Castells)، قفز هذا النوع من القروض من 8.4 مليار دولار العام 1946 إلى 122.5 مليار دولار العام 1969.

وبينما بلغت نسبة القروض الاستهلاكية المقدمة للعائلات إلى الدخل المتاح للإنفاق حوالى 56% العام 1955، إذا بهذه النسبة تصل إلى 93% العام 1974، ما يدلُّ على نمو هذا النوع من القروض بشكل مخيف خلال عقد الستينيات([49]). وكان ظهور "بطاقات الائتمان" (Credit Cards) في الستينيات يمثل إحدى الأدوات الهامة في الآلية التي سهلت هستيريا هذا النظام. فقد بلغ عدد هذه البطاقات التي يستخدمها الأميركيون حوالى 70 مليار بطاقة العام 1973، وكان سعر الفائدة على القروض على أساس هذه البطاقات أكثر من 18%، في حين وصلت الديون التي تمثلها إلى حوالى 14 مليار دولار العام 1973، قدَّمتها مختلف البنوك الأميركية([50]).

لم يتوقَّف نظام التوسع في الائتمان الممنوح للعائلات عند هذا الحد، بل ظهر نوع آخر وهو "الرهون العقارية" (Housing Mortgages)، وهو نظام طوَّرته الحكومة الفدرالية لمساعدة العائلات على امتلاك منازل خاصة بها([51]). صحيح أن هذا النظام أسهم بفعالية في تحسين شروط الإسكان للمواطن الأميركي الذي أفاد من قروض ائتمانية طويلة الأجل مقابل الرهن العقاري للمسكن الذي أنشأه أو اشتراه، إلا أن ثمة نتائج خطيرة سوف ينتهي إليها النظام من حيث الزيادة الهائلة في أحجام المديونية التي شكلت أعباء إضافية على الاقتصاد الأميركي الذي كان يتحول إلى معاملات مالية أكثر منه سلعًا إنتاجية.

لم يقتصر نظام الائتمان المشار إليه على أنواع القروض الممنوحة للعائلات بغرض التوسع في الاستهلاك أو في شراء منازل خاصة للسكن، وإنما طال أيضًا المؤسسات التجارية والصناعية كمحور هام في تكوين سمات الاقتصاد الأميركي خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وهو اقتصاد يعيش أساسًا على الدين. فقد لجأت تلك المؤسسات إلى الاقتراض من البنوك التجارية وإلى إصدار سندات بمعدلات أعلى لكي تتمكن من تعبئة الموارد النقدية بالسرعة اللازمة لمواجهة نفقات الاستثمارات المربحة التي تمخضت عن توسع الطلب الاستهلاكي الخاص والعام. وقد أفرطت البنوك التجارية في هذا المجال لمضاعفة أرباحها([52]).

إن لجوء الحكومات الفدرالية الأميركية إلى التوسع الائتماني من أجل مواجهة التمويل الهائل في أحجام الإنفاق العام الذي اضطلعت به في مختلف المجالات، أفضى إلى ضغوطات متزايدة على الموازنة العامة للدولة، وهي الموازنة التي بدأت تشهد عجزًا متزايدًا تلازم، في الوقت نفسه، مع زيادات تراكمية في الدين العام المستحق على الحكومة.

فقد تطور العجز الفدرالي الأميركي من 59.6 بليون دولار العام 1960 إلى أكثر من 300 بليونًا العام 1991([53]) فإلى 423 بليونًا أو مليار دولار في موازنة العام 2006([54])، بالمقابل، ارتفع حجم الدين القومي الأميركي من 914.3 بليون دولار العام 1960 ليصل إلى 4 تريليون العام 1991، أي أن نسبة ارتفاع الدين سجلت 435% خلال ثلاثة عقود. أما خدمة الدين (الفوائد) فقد وصلت إلى 300 بليون دولار كمعدل سنوي، وشكَّلت أكثر من 15% من إجمالي الإنفاق الحكومي الأميركي العام 1991([55]). هكذا، تحوَّل الاقتصاد الأميركي، منذ مطالع السبعينيات من القرن العشرين إلى اقتصاد مديونية عالية. فقد قفز حجم هذه المديونية من 400 مليار دولار العام 1946 إلى 2.5 تريليون دولار العام 1974، منها واحد تريليون دولار ديون مستحقة على الشركات، و600 مليار دولار ديون عقارية، و200 مليار دولار ديون على الحكومة الفدرالية والحكومات المحلية، و200 مليار دولار ديون استهلاكية على العائلات([56]).

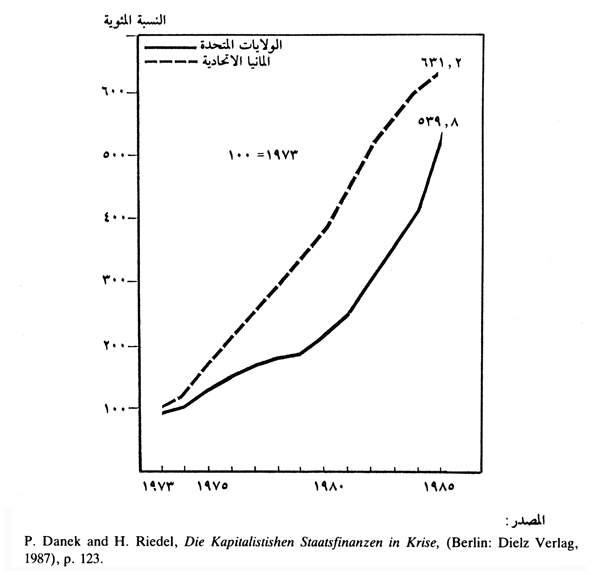

إن النتائج المباشرة التي ترتَّبت على هذا التضخم في حجم المديونية الداخلية، تمثلت بتسارع وتيرة الائتمان المحلي الذي سجل تزايدًا يوميًا مقداره 200 مليون دولار خلال الفترة ما بين العامين 1946 و1974، وأن حجم هذه المديونية تضاعف خلال خمسة عشر عامًا في الفترة ما بين العامين 1945 - 1960، ثم يعود ليتضاعف بعد ذلك في غضون 10 سنوات أي بين العامين 1960 - 1970. وفي الفترة بين 1973-1985 فاقت وتيرة المضاعفة الخمس مرات إذ سجّلت 539.8% خلال اثنتي عشرة سنة فقط، وكذلك الأمر نفسه مع رأسمالية ألمانيا الاتحادية التي شهدت بدورها تصاعداً في أحجام مديونيتها بلغت 631.2% للفترة نفسها أي بين العامين 1973 - 1985([57]). (أنظر الرسم البياني الرقم 9).

علّقت مجلة (Business Week) في عددها الصادر في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1974 على المديونية العالية للإقتصاد الأميركي فذكرت أن هذا الاقتصاد "يقف على قمة جبل ديون يبلغ ارتفاعها 2.5 تريليون دولار، إنه جبل بني بواسطة كل السيارات والمنازل والمصانع والآلات التي جعلت هذا الاقتصاد أضخم وأغنى اقتصاد في تاريخ العالم. إن الولايات المتحدة هي اقتصاد ديون من دون منازع، فلديها أكبر الدائنين وأكبر المديونين، وأعقد نظام مالي والأرقام ضخمة إلى درجة تستعصي على الفهم (تريليون دولار كديون للشركات، 600 مليار دولار ديون رهونات، 500 مليار دولار ديون الحكومة الأميركية، 200 مليار دولار ديون الدولة والحكومات المحلية و200 مليار دولار ديون المستهلكين"([58]).

العام 1974 كان كل دولار أميركي في التداول يقابله ثمانية دولارات إئتمانية. ولهذا لم يكن غريبًا أن ينفجر عرض النقود على نحو مخيف مع العام 1987، بحيث باتت الدورة التراكمية في الاقتصاد الرأسمالي الأميركي عبارة عن دوران نقود أكثر منها بكثير دوران إنتاج سلعي. فالنمو المالي - المالي كان يجاوز بكثير معدلات النمو الحقيقية لعرض السلع والخدمات([59]). إن "هذه الأمة (الأميركية)، في سبيل تمويل ثلاثة عقود من الازدهار الاقتصادي في الداخل وتصديره إلى الخارج، قد استدانت بمعدل 200 مليون دولار يوميًا، وفي كل يوم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، والآن ثمة دلائل توتر في كل مكان، ولم يحدث قبلاً أن بدأ اقتصاد الديون بمثل هذا الضعف حيث بات الدائنون والمدينون في وضع مشكوك فيه"([60]).

العام 1987 كانت مجمل قيمة البضائع والخدمات المستوردة إلى الولايات المتحدة الأميركية 550 بليون دولار، بينما كانت قيمة الصادرات منها حوالى 57 بليون دولارًا أي بإجمالي عجز في ميزانها التجاري يقارب الـ 500 بليون دولار([61]).

منذ مطالع التسعينيات من القرن العشرين، راحت الولايات المتحدة تشق طريقها من خلال الاقتراض من الأجانب لمبلغ يصل إلى 100 مليار دولار كل عام تقريبًا. فقد تحوَّلت الدولة التي احتلت قمة الهرم الرأسمالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية من الدائن الأكبر في العالم إلى أكبر أمة مدينة في العالم. وإذا ما استمر هذا الأمر طويلاً، سيستولي المستثمرون الأجانب على الموجودات الأميركية، الأرض، الشركات الصناعية، سندات الخزينة، عمالقة الإعلام، المختبرات والأسهم([62]).

انعكس الواقع الاقتصادي المأزوم تراجعًا ملحوظًا في معدلات الادخار الوطني في الولايات المتحدة، بحيث لم يمثل هذا الادخار سوى 12.7% من مجمل الرساميل المستثمرة في الصناعة والتجارة، الأمر الذي كان يعني اعتماد الاقتصاد الأميركي على رؤوس أموال خارجية، وهذا من شأنه أن يضعف الدور الداخلي في تفعيل النمو الاقتصادي العام. ولعلّ الجدول التالي يوضح مدى ضعف التوظيفات الأميركية الداخلية من الادخارات الوطنية مقارنة مع معدلات إدخار لبعض البلدان في العالم.

جدول رقم (6)

معدلات ادخار مقارنة بين الولايات المتحدة وبلدان عالمية مختارة للعام 1987([63])

|

البلد |

حجم الادخار الوطني من الادخار الإجمالي (%) |

|---|---|

|

تايوان |

38.8% |

|

ماليزيا |

37.8 |

|

كوريا |

37 |

|

اليابان |

32 |

|

أندونيسيا |

29.1 |

|

الولايات المتحدة |

12.7 |

وإذا كانت المعطيات الاقتصادية الأميركية قد أظهرت أن ثمة نزولاً في الحركة العامة للاقتصاد الرأسمالي الأميركي بدأ يتسارع منذ مطالع النصف الثاني من الثمانينيات من القرن العشرين، فإن مؤشرات التأزم في الاقتصاد المذكور راحت، في ظل الإدارة البوشية الثانية أي إدارة جورج بوش الابن الذي اعتلى سدة البيت الأبيض اعتباراً من 20 كانون الثاني/يناير 2001 (الانتهاء في 20 كانون الثاني/يناير 2009)، هذه المؤشرات باتت تنذر بتداعيات خطيرة من شأنها إطاحة اقتصاد العظمة الرأسمالية الأميركية تمهيدًا لإطاحة كل هياكل النظام الاتحادي الأميركي ليس اقتصاديًا وحسب، بل وسياسيًا واجتماعيًا وعسكريًا وحضاريًا.

أما أبرز مؤشرات التأزم في النظام الرأسمالي الأميركي في عهد الإدارة البوشية الثانية (2001 - 2008) فتدل عليها الأرقام المبيَّنة في الجداول (7) و(8) و(9) الآتية([64]):

جدول رقم (7)

|

الاقتصاد |

20 كانون الثاني/يناير 2001 |

في عهد بوش الإبن |

|---|---|---|

|

النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي |

4.09% سنويًا بين 1993 - 2000 |

2.65 خلال الأعوام السبعة بين 2001 - 2008 |

|

الدين الوطني |

5.7 تريليون دولار |

9.2 تريليون دولار |

|

عجز الميزانية |

431 مليار دولار خلال الأعوام 1998-1999-2000 |

734 مليار دولار خلال الأعوام 2005-2006-2007 |

|

الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع الخاص |

1.76 مليون سنويًا خلال الأعوام الثمانية 1993-2000 |

369000 وظيفة في السنة خلال الأعوام السبعة 2001-2008 |

|

عدد الفقراء الأميركيين |

31.6 مليوناً |

36.5 مليوناً |

جدول رقم (8)

|

مستوى الحياة |

20 كانون الثاني/يناير 2001 |

في عهد بوش الإبن |

|---|---|---|

|

عدد الأميركيين غير المضمونين |

38 مليونًا |

47 مليونًا |

|

التغيير في مستوى غير المضمونين |

أقل بـ 4.5 ملايين في عامين |

أكثر من 8.5 ملايين في ستة أعوام |

|

تكلفة العلاوات الإجمالية السنوية |

6230 دولارًا لعلاوة الأسرة |

12106 دولارات لعلاوة الأسرة |

|

متوسط دخل الأسرة والتغيير في متوسط الدخل |

49163 دولاراً زيادة بقيمة 6000 دولار في ثمانية أعوام |

48023 دولارًا نقصان بقيمة 1100 دولار في ستة أعوم |

|

سعر البنزين |

1.39 دولار/غالون |

3.07 دولارات/غالون |

|

تكلفة التعليم العالي |

3164 دولارًا في العام |

5192 دولارًا في العام |

|

نسبة المدخرات الشخصية |

+2.3% |

-0.5% |

|

دين الاعتمادات على المستهلك |

7.65 تريليون دولار |

12.8 تريليون دولار |

جدول رقم (9)

|

الولايات المتحدة والعالم |

20 كانون الثاني/يناير 2001 |

في عهد بوش الإبن |

|---|---|---|

|

العجز التجاري الأميركي |

380 مليار دولار |

759 مليار دولار |

|

قوة الدولار الأميركي |

1.07 يورو لكل دولار |

0.68 يورو لكل دولار |

|

الجهوزية القتالية |

كانت جميع فرق الجيش العاملة تعتبر على أعلى مستويات الجهوزية |

ليس لواء واحد، أكان في الخدمة العامة أم في الاحتياط في عداد الجهوزية القتالية الكاملة |

|

الاعتماد على النفط الأجنبي |

53.75% من استهلاك الوقود الأميركي السائل مستورد |

60.38% من استهلاك الوقود الأميركي السائل مستورد |

|

النظرة إلى الولايات المتحدة في الخارج (استطلاع بيو لعشر دول) |

58.3% ينظرون إلى أميركا بعين الرضا |

39.2% ينظرون إلى أميركا بعين الرضا |

|

رأي بريطانيا العظمى |

83% مؤيدون |

56% مؤيدون |

|

رأي أندونيسيا |

75% مؤيدون |

30% مؤيدون |

|

رأي تركيا |

52% مؤيدون |

12% مؤيدون |

|

رأي ألمانيا |

78% مؤيدون |

37% مؤيدون |

تعزز أرقام الجداول الثلاثة تنبؤات إيليوت (Elliot) بصدد احتمالات السقوط المنتظر للاقتصاد الأميركي حيث يكون هناك ثلاث نوبات للسقوط: النوبة الأولى العام 1987، والثانية العام 1996، والثالثة وهي الأخطر بين العامين 2005 - 2013، حيث يطلق إيليوت على هذه النوبة اسم "السقوط الكارثي" أو "السقوط المأساة".

يبقى سؤال على درجة من الأهمية، كيف تتعامل الولايات المتحدة المأزومة بنظامها الرأسمالي مع تحديات الأزمة الضاغطة على موقعها كزعيمة للعالم؟ وما هي خططها الكفيلة بمواجهة الأزمة وتجاوز نتائجها السلبية؟

ثمة إجابات كثيرة عن السؤال تفيد بأن الولايات المتحدة سوف تلجأ إلى المستحيل من أجل تجاوز أزمتها التاريخية أو مأزقها الرأسمالي. لذلك رأى الكاتب الأميركي (Franklin Lingberg) أن الولايات المتحدة ستشن حربًا على العالم، هي الحرب العالمية الرابعة خلال فترة تمتد إلى عشرين سنة 1986/1987 – 2013/2014.

خلاصة وإستنتاج:

ثمة قانون أساسي حكم تاريخيًا تطور الرأسمالية من حيث هي عملية مراكمة دائمة، وهو أن هذا التطور كان يتم دائمًا على قاعدة أزمة هي نتاج للتطور نفسه. لذلك، كانت الرأسمالية تلجأ، في كل أزمة تواجهها، إلى أحد أمرين: إما إطلاق نظرية فلسفية وإما اللجوء إلى الحرب للخروج من الأزمة أو لتصديرها إلى الخارج.

إن الكلمة الفصل في توجيه السياسة الأميركية اليوم تعود لأصحاب الأسهم في الشركات العملاقة المتخطية الجنسية، ومن بين هؤلاء عدد من جنرالات الجيش (عسكرة الإدارة)، شركات الطيران والأسلحة ذات القدرة التدميرية الواسعة، وشركات التبغ والبترول وسواها.. من هنا، فإن رأسمالية الشركات العملاقة الحاكمة في الولايات المتحدة سوف تلجأ إلى خيارات القوة العسكرية في لجوئها إلى شن الحروب على كل العالم دونما أي اعتبار لحدود السيادة الدولية أو للقوانين التي ارتكزت إليها العلاقات الدولية خلال النصف الثاني من القرن الماضي (القرن العشرين).

من أبرز مرتكزات السياسة الأميركية في عهد الإدارة البوشية أربعة:

- القفز فوق القوانين الأميركية، وتوظيف هذه القوانين في الاتجاه الذي يخدم رأسمالية الذروة، وما يسمى بالمحافظين الجدد، وعناصر من صهيونية النخبة في أميركا.

- القفز فوق الضوابط الدولية التي وضعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

- القفز فوق الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة (مجلس الأمن – محكمة العدل – منظمات حقوق الإنسان الخ...).

- مباشرة الحرب الاستباقية أي الحرب المرسومة في المخطط وليس الحرب من أجل الحماية المسبقة.

إنَّ الأزمة العاصفة برأسمالية المركز الأميركي اليوم، سوف تدفع بالشركات الحاكمة في البيت الأبيض إلى خيارات القوة التقليدية للخروج من مأزقها المتفاقم، والذي بات يهدد ليس فحسب بسقوط القطبية الآحادية؛ وإنما أيضًا بانهيار درامي لكل إرثها الاستعماري الذي جنته على حساب إفقار الشعوب وقهرها وآلامها في غير بلد من بلدان العالم.

إن أكثرية وزراء إدارة بوش الابن ومستشاريها هم من العسكريين أو من العسكريين المتقاعدين، وهذا ما يفسر التوجهات الأميركية التي تربط بين عسكرة النظام السياسي وخوض الحرب العالمية الرابعة تحت يافطة محاربة "الإرهاب الدولي وصولاً لإحكام السيطرة على العالم كل العالم.

شكل رقم (1)

مراحل النمو الاقتصادي في بعض البلدان كما يراها روستو.

المصدر: فاضل الأنصاري: "الجغرافية الاجتماعية", مطبعة دمشق, طبعة ثانية, 1990 - 1991, ص 154.

شكل رقم (2)

نظرية إيليوت: الرأسمالية تتطوَّر في إطار خمس موجات اندفاعية مقابل ثلاثة سقوطات انحدارية.

شكل رقم (3)

الاقتصاد الأميركي وفقًا لنظرية إيليوت.

شكل رقم (4)

التدهور في معدل النمو في الدخل القومي الإجمالي السوفياتي.

شكل رقم (5)

منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي طبقًا لتصور بول سويزي.

شكل رقم (6)

معدلات نمو الدخل المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة (المتوسط السنوي).

شكل رقم (7)

تطور العجز في الميزان التجاري الأميركي (مليارات الدولارات).

إيمانويل تود: مرجع سابق, ص, 99.

شكل رقم (8)

رسم بياني للميزان التجاري في ثماني صناعات أميركية.

شكل رقم (9)

تطوُّر الدين الداخلي الحكومي في كل من الولايات المتحدة الأميركية و ألمانيا الاتحادية خلال الفترة 1973 - 1985.

ورد في رمزي زكي: "الاقتصاد العربي تحت الحصار", مرجع مذكور, ص 86.

الهوامش

(1) شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر تطورات نوعية على مستوى الصعود الرأسمالي في أوروبا؛ الأمر الذي دفع الرأسماليات إلى سباق عنيف باتجاه الأسواق في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

(2) لم تخرج الماركسية عن كونها مدرسة أوروبية في الاقتصاد والسياسة، فقد أفادت منها الرأسمالية وخصوصصا في بلدان أوروبا الصناعية لجهة تجاوز تناقضاتها الداخلية وتأمين الاستمرار في المراكمة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع كتابنا: "المدارس التاريخية الكبرى: دراسات نظرية في مناهج البحث وفلسفة التاريخ"، دار الفقيه للنشر، بيروت، طبعة أولى، 1996، (فصل الماركسية والمادية والتاريخية).

(3) بشأن الثورات الأوروبية خلال القرن التاسع عشر، راجع: عبد العزيز نوار وعبد المجيد نعنعي: "التاريخ المعاصر.. أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية"، دار النهضة العربية، بيروت، 1973، ص 175-225.

(4) وضعت خرائط النفوذ الاستعماري التي رسمتها الرأسماليات الأوروبية المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، داخل مؤتمر "فرساي" إحدى ضواحي باريس.

(5) حول الكينزية أنظر:

- LECAILLON, Jacques: "Analyse Macroéconomique", Edition Cujas, Paris, 1969, voir chapitre II sous titre: "le modéle Keynziste en Equilibre Macroéconomique", p. 203-232.

(6) بول كنيدي، "الاستعداد للقرن الحادي والعشرين"، ترجمة محمد عبد الباقر وغازي مسعود، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان – الأردن، 1993، ص 70.

(7) المرجع نفسه، ص 71.

(8) محمد الأطرش، "العرب والعولمة: ما العمل؟" المستقبل العربي، السنة العشرون، العدد 229، آذار/مارس 1998، ص 104.

(9) برهان غليون، "الوطن العربي أمام تحديات القرن الحادي والعشرين"، المستقبل العربي، السنة الحادية والعشرون، العدد 232، حزيران/يونيو 1998، ص 8.

(10) بول كنيدي، "الاستعداد للقرن الحادي والعشرين"، مرجع سابق، ص 71.

(11) إسماعيل صبري عبدالله، "العرب والعولمة: العولمة والاقتصاد والتنمية العربية (العرب والكوكبية)" مركز دراسات الوحدة العربية، بحوث الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طبعة ثانية، كانون الأول/ديسمبر 1998، ص 365.

(12) المرجع نفسه، ص 364.

(13) منير الحمش: "النظام الإقليمي العربي والتحديات الاقتصادية"، المستقبل العربي، السنة الثانية والعشرون، العدد 252، شباط/فبراير 2000، ص 45.

(14) المرجع نفسه، ص 45.

(15) محمد مراد، "المدارس التاريخية..."، مرجع سابق، ص 232 - 238.

(16) للمزيد من التفاصيل حول أنماط الدولة المختلفة راجع أعداد مجلة "الاجتهاد" (ملف الدولة): الأعداد 13-14-15-16 حيث تتضمن دراسات قيمة حول بنية الدولة وتطورها ووظائفها.

(17) هو W.W. Rostow أستاذ الاقتصاد في جامعة ماساشوستس في الولايات المتحدة الأميركية. نشر كتابه العام 1960 تحت عنوان: "The stage of economic growth" Cambridge University press, 1960. وقد ترجمه برهان الدجاني، المكتبة الأهلية، بيروت، 1960 تحت اسم: "مراحل النمو الاقتصادي"، راجع: فاضل الأنصاري: "الجغرافية الاجتماعية" مطبعة دمشق، طبعة ثانية، 1410/1411هـ الموافق 1990/1991م، ص 148-153. أنظر الشكل البياني رقم (1) من هذه الدراسة.

(18) بشأن نظرية إيليون أنظر:

- Thierry BECHU et Eric BERTRAND: "L'Analyse Technique: pratiques et methodes", Gestion, Paris, 3eme Edition, 1998, p. 275-282.

وأيضًا:

- Frost and RECHTER:, "Ellioth wave principale: key to stock market profits" December 1990, pp. 19-21 and 244-246.

(19) أنظر الشكلين رقم (2) و (3) في: Frost and Rechter, op. cit., pp. 244 and 246

(20) يشير إسماعيل صبري عبدالله إلى أن هناك ثمة اتجاهًا قرنيًا لهبوط القوة الشرائية لكل العملات لأسباب بنيوية في الرأسمالية العالمية المعاصرة. راجع: "العرب والعولمة: العولمة والاقتصاد والتنمية العربية"، مرجع سابق، ص 370.

(21) برهان غليون، "الوطن العربي أمام تحديات القرن الحادي والعشرين"، المستقبل العربي العدد 232 حزيران (يونيو) 1998 ص 9.

(22) اسماعيل صبري عبدالله، "العرب والعولمة" "العولمة والاقتصاد والتنمية العربية"، مرجع سابق، ص 365 - 366.

أما سمير أمين فيشير إلى أن حجم المبادلات التجارية العالمية وصل إلى 3 تريليون دولار سنويًا في النصف الأول من تسعينيات القرن العشرين، في حين وصل حجم التدفقات المالية الدولية إلى 80 - 100 تريليون دولار في السنة أي قرابة 30 ضعفًا للرقم الأول. أنظر سمير أمين، "في مواجهة أزمة عصرنا" ورد في المرجع نفسه ص 365 حاشية.

(23) منير الحمش، "النظام الإقليمي العربي والتحديات الاقتصادية" المستقبل العربي، العدد 252، شباط/فبراير 2000، ص 46-47.

(24) برهان غليون، "الوطن العربي أمام تحديات القرن الحادي والعشرين" المستقبل العربي، العدد 232 حزيران/يونيو 1998، ص 11.

(25) بهجت قرني، "تراكم الانكشاف الاستراتيجي العربي وأهمية البعد الثقافي المهمل"، المستقبل العربي، السنة 24، العدد 277 آذار/مارس 2002، ص 58.

(26) بول كنيدي، "الاستعداد للقرن الحادي والعشرين" مرجع سابق، ص 294 (أنظر الرسم البياني لسقوط الناتج القومي).

(27) إيمانويل تود، "ما بعد الإمبراطورية..."، مرجع سابق، ص 88 - 89.

(28) المرجع نفسه، ص 85.

(29) محمد الأطرش: "العرب والعولمة ما العمل"؟ المستقبل العربي، العدد 229 آذار/مارس 1998، ص 119.

(30) أنطوان زحلان: "العرب والتحدي الثقافي"، المستقبل العربي، العدد 186 آب/أغسطس 1994، ص 133.

(31) إيمانويل تود، "ما بعد الإمبراطورية..."، مرجع سابق، ص 92.

(32) المرجع نفسه، ص 92.

(33) المرجع نفسه، ص 93.

(34) المرجع نفسه، ص 96.

(35) المرجع نفسه، ص 97.

(36) بول كنيدي، "الاستعداد للقرن الحادي والعشرين"، مرجع سابق، ص 366.

(36) بول كنيدين "الاستعداد للقرن الحادي والعشرين"، مرجع سابق، ص 366.

(37) إيمانويل تود، "ما بعد الإمبراطورية..."، مرجع سابق، ص 89.

(38) تشارلي كويمبي، "إرث رئاسة جورج دبليو بوش: البلد الذي ورثه، البلد الذي سيخلّفه"، المستقبل العربي، العدد 349، آذار/مارس 2008، ص 82.

(39) المرجع نفسه، ص 90.

(40) المرجع نفسه، ص 90.

(41) بول كنيدي، مرجع سابق، ص 369.

(42) إيمانويل تود، "ما بعد الإمبراطورية..."، مرجع سابق، ص 99

(43) تشارلي كويمبي، "إرث رئاسة جورج دبليو بوش "، المستقبل العربي، العدد 349، آذار/مارس 2008، ص 82.

(44) إيمانويل تود، "ما بعد الإمبراطورية"، المرجع نفسه، ص 87.

(45) المرجع نفسه، ص 88.

(46) محمد الأطرش، "العرب والعولمة ما العمل"؟، المستقبل العربي، العدد 229، آذار/مارس 1998، ص 119.

(47) بول كنيدي، "الاستعداد للقرن الحادي والعشرين"، مرجع سابق، ص 372.

(48) المرجع نفسه، ص 373.

(49) أنظر:

- Manuel Castells: "The Economic Crisis and American Society" (Princeton, N.J: Princeton University Press 1980) pp. 115.

(50) Ibid, pp. 115.

(51) Manuel Castells, Ibid, pp. 1-11.

أنظر أيضًا رمزي زكي، "الاقتصاد العربي تحت الحصار" مرجع سابق، ص 84-85.

(52) رمزي زكي، المرجع نفسه، ص 85.

(53) بول كنيدي، "الاستعاد للقرن الحادي والعشرين"، مرجع سابق، ص 368-369.

(54) مشروع موازنة العام 2006 أوردته صحيفة السفير اللبنانية، الثلاثاء، 7 شباط/فبراير 2006، العدد 10314، ص 15.

(55) بول كنيدي، "الاستعداد للقرن الحادي والعشرين" مرجع سابق، ص 369، فيما يورد رمزي زكي أرقامًا تختلف عن تلك التي أوردها بول كنيدي، فهو يذكر أن عجز الموازنة الأميركية بلغ 2.8 مليار دولار العام 1970 ليصل إلى 45 مليار دولار العام 1978، في حين سجل ارتفاع الدين من 382.6 مليار دولار إلى 709.1 مليار دولار بين العامين 1970 و1978.

أنظر رمزي زكي، "الاقتصاد العربي تحت الحصار"، مرجع سابق، ص 85.

(56) رمزي زكي، المرجع نفسه، ص 85.

(57) المرجع نفسه، ص 85.

(58) المرجع نفسه، ص 86.

(59) المرجع نفسه، ص 86.

(60) المرجع نفسه، ص 85.

(61) أنظر، بول سويزي وهاري ماجدوف، "الأزمة الاقتصادية في المنظور التاريخي أزمة الرأسمالية العالمية الراهنة"، ترجمة سعيد محيو، دار ابن خلدون، بيروت، 1981، ص 25 - 26.

(62) بول كنيدي، "الاستعداد للقرن الحادي والعشرين"، مرجع سابق، ص 370.

(63) المرجع نفسه، ص 370.

(64) تشارلي كويمبي، "إرث رئاسة جورج دبليو بوش: البلد الذي ورثه، البلد الذي سيخلفه"، المستقبل العربي، العدد 349، آذار/مارس 2008، ص 81-82.

Capitalism: evolution to crisis

The background of the current financial crisis

A heated argument reigns over the circles of researchers, analysts and economic experts in many countries concerning the best way to describe the current financial crisis and the repercussions which this crisis might leave on the future of capitalism and subsequently on the future of international relations in the fields of politics, economy, social and military security and so forth. The crisis became an international one with results affecting all the world countries regardless of their economic systems and different positions in the general hierarchy of Capitalism.

It is true that the digital indicators of the crisis and especially on the financial level has been more concentrated in the countries adopting central capitalization headed by the United States of America. However, the storm of these numbers and indexes started blowing over all the levels of capitalism and over all the Asian and African Markets, mainly the Arab Markets and especially the oil exporting nations due to the close correlation between the variation of world oil trade prices and the prices of stocks and shares, particularly in the industrialized countries where energy consumption reaches the highest levels.

This research attempts to establish a link between the evolution of Capitalism and its crisis in the same time in view of the fact that the huge development which capitalism has witnessed during the second half of the twentieth century was actually taking place on the basis of a crisis represented in the lack of incentives. In this concern we can point out to the crisis in the investment level resulting from a general recession in the international economy by reason of the intense depletion of resources caused by the Giant Capitalist Corporations relying on enormous monetary funds.

Le capitalisme, du développement à la crise

L’arrière-plan de la crise financière actuelle

Une grande polémique existe aujourd’hui dans les milieux des intellectuels, des chercheurs et des experts de l’économie et de la finance dans plus d’un pays du monde afin de définir la crise financière actuelle, ses répercussions sur le futur du régime capitaliste et par la suite sur le futur des relations internationales au niveau de la politique, de l’économie, de la sécurité sociale et militaire. Il s’agit d’une crise, devenue mondiale et dont les répercussions toucheront tous les états du monde quels que soient leurs régimes économiques et quelle que soit leur position dans la pyramide capitaliste générale.

Il est vrai que les indices de la crise surtout au niveau financier, se concentraient beaucoup plus dans les états capitalistes qui, à leur tête figurent les Etats-Unis; or la crise a commencé à toucher tous les niveaux du régime capitaliste, les marchés asiatiques et africains, notamment les marchés arabes, surtout ceux du pétrole, vu le lien étroit existant entre les variations des prix du commerce pétrolier mondial d’une part, et le mouvement des bourses et des actions d’autre part., notamment dans les pays industriels qui sont les plus grands consommateurs d’énergie.

Cette étude essaie de trouver un lien entre le développement du capitalisme et sa crise en même temps, vu que le développement énorme qu’a connu le capitalisme lors de la deuxième moitié du 20ème siècle, reposait en réalité sur la base d’une crise représentée par l’absence de motivations. Il existe alors une crise au niveau des investissements due à une récession générale dans l’économie mondiale à cause de l’épuisement grave des grandes sociétés capitalistes se basant sur des fonds monétaires considérables.