- En

- Fr

- عربي

ثقافة وفنون

فيروز، «سفيرتنا إلى النجوم»، ليست مجرد صوت عابر أو نجمة ساطعة في سماء الفن، بل هي رمز خالد للهوية الثقافية اللبنانية، ومرآة تعكس أعمق ما في الروح الإنسانية من شجن وأمل. من بعلبك إلى العالم، حملت فيروز صوتها كجسر يصل بين الشعوب، كاسرة حدود الزمن والجغرافيا، لتصبح أيقونة للدبلوماسية الثقافية التي تخاطب القلوب قبل العقول.

تسعى مقالتنا إلى عرض مسار «السفيرة» فيروز، في إطار الدبلوماسية الثقافية، بدءًا من دورها البارز في «الليالي اللبنانية» خلال مهرجانات بعلبك الدولية، مرورًا بتوسّع هذا الدور عبر أعمالها مع الأخوين رحباني، وترسّخه لاحقًا خلال الحرب اللبنانية وصولًا إلى آخر أعمالها.

تتعدد مقاربات الدبلوماسية الثقافية والسياسات الدبلوماسية. فهي تتشكل من مجموعة من النشاطات والاستراتيجيات التي تعتمدها الدول في إطار التواصل والتبادل الثقافي الدولي، بهدف تحقيق الشرعية والمصالح الوطنية وتعزيز التفاهم المشترك. وهي تتألف من مجموعة قيم وأفكار تمثّل هوية الأمة القومية وتتخطى، في تعريفاتها المستجدة، مركزية الدولة، لتشمل أهدافًا وأدوات واسعة في مجالات التربية والثقافة والفنون، ومجموعة من الفاعلين الأفراد والهيئات غير الحكومية.

تقدم «مهرجانات بعلبك» مثالًا شديد الخصوصية والفعالية لتلك السياسات والنشاطات، ولتداخل أدوار المؤسسات العامة مع مبادرات الأفراد كما يظهر جليًا في مسيرة فيروز والأخوين رحباني وزياد الرحباني، بخاصة بعد اندلاع الحرب اللبنانية.

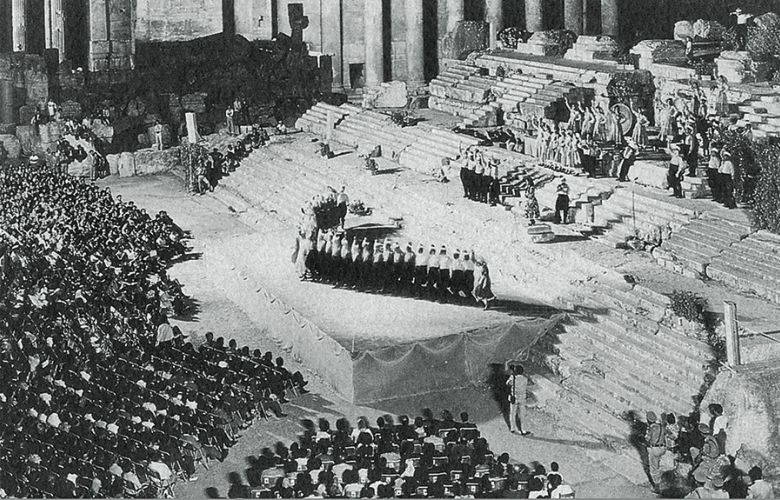

باكورة ”الليالي اللبنانية“ في العام 1957

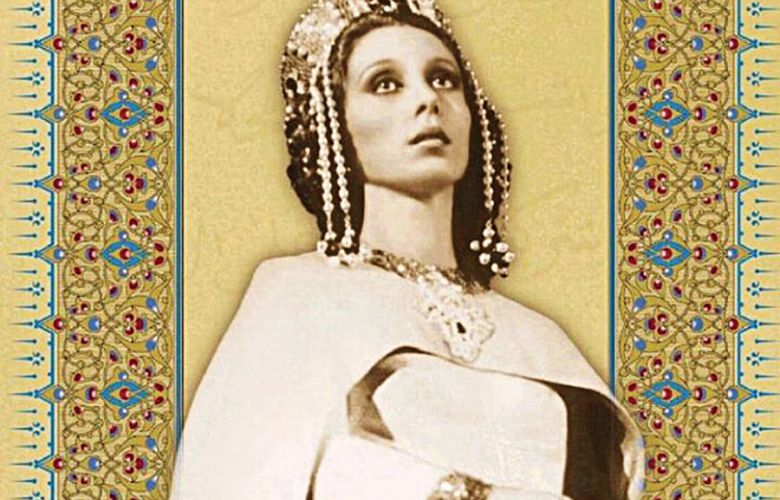

افتتحت فيروز الاحتفالية المنتظرة التي قدمت في بعلبك عبر ليلتين في 31 آب و1 أيلول 1957 بأنشودة «لبنان يا أخضر حلو» وهي «موشحة بالأزرق مغلّفة بالنور»، في جوّ سحري كأنها طائر في السماء يطل من بين أعمدة معبد جوبيتر. ونوّه كتّاب المهرجان بأنّها «هبة سماوية للفولكلور اللبناني» و«عروس الإنشاد الشعبي». توالت من بعدها مشاهد العين والحصاد والقطاف والمعاصر، يتخلّلها لقاء العروس والعريس ومن ثم طلب يد العروس، لينتهي الفصل الأول بأغاني احتفال الخطبة ورقصاته.

يبدأ الفصل الثاني بوصول وفود القرى واستقبالهم برقصات السيف والترس، فيلقي القوّالون القصائد ترحيبًا بهم، إلى أن تلصق العروس الخميرة على باب بيت العريس. وتتوالى مشاهد العرس مع دبكة المحارم ورقصات الأباريق وأجران البن والدبكة البعلبكية على المزمار، وتعلو الزغاريد التي يزينها صوت فيروز مرددًا الأغاني الشعبية التقليدية حاملًا أفراح الناس وآمالهم بأيامٍ سعيدة.

كانت فيروز في ذلك العام 1957، في الثالثة والعشرين من عمرها، وفي السنة السابعة لاحترافها الفني. تميزت تلك الفترة بكونها مرحلة سمعيّة، ارتكزت على العمل الإذاعي المكثّف مع فرق موسيقية متعددة، وورشة فنيّة قوامها ألوان غنائية شرقية وغربية، شكّلت أساسًا متينًا لمنهج تتحاور فيه ثقافات موسيقية متنوعة ويبني جسورًا بين الشرق والغرب.

توزع نشاط فيروز بين الإذاعتين اللبنانية والسورية، ثم «إذاعة الشرق الأدنى»، وتخللته إقامة فنيّة مطوّلة في إذاعة «صوت العرب» في القاهرة. كما كانت لها إطلالات محدودة جدًا خارج هذا الإطار في حفلات أو مناسبات أقيمت في بيروت وعاليه وبعض المناطق اللبنانية ودمشق، فيما اعتذرت عن قبول عروض للمشاركة في السينما الغنائية في القاهرة لتتفرغ إلى الغناء. وأشار عاصي في العام 1956، إلى أنّ الأدوار الأنسب لفيروز هي في القصص الخيالية والأسطورية، مما يشكل مؤشرًا للشخصيات التي قدّمتها لاحقًا في مهرجانات بعلبك ودخلت من خلالها عالم المسرح الغنائي والتلفزيون والسينما من أبوابها الواسعة، وذلك بعد مطالباتٍ حثيثة لسنوات خلت في بيروت ودمشق.

محطة جديدة في الغناء اللبناني

كانت ردود الفعل على «الليالي» الشعبية الأولى إيجابية ومبهجة بشكلٍ عام، وهلّلت لإطلالة فيروز باعتبارها محطة جديدة في الغناء اللبناني. وقد نوّهت المقالات النقدية والمراجعات الصحافية التي تناولت بدايات «الليالي اللبنانية» بالبُعد العالمي، ذلك أنّ العرض الفولكلوري يمكن أن يسافر إلى أي بلد ويقدّم عرضًا ممتازًا و«يبشر العالم بأنّنا وجدنا أرواحنا». في هذا السياق، طالب وزير الإعلام ريمون إده بتخصيص ميزانية وطنية للفرقة لتتمكن من القيام بجولاتٍ خارج لبنان. ولم يمضِ وقت طويل حتى تحقّقت بعض تلك التطلعات. فتمّ تنظيم جولتين مظفّرتين وغير مسبوقتين، الأولى إلى البرازيل والأرجنتين في خريف 1961، والثانية إلى لندن وبرمنغهام في ربيع 1962 بقيادة سلوى السعيد. في كلتا الجولتين قدمت فيروز و«الفرقة الشعبية اللبنانية» مع الأخوين رحباني والمخرج صبري الشريف مختارات من ذخيرة «الليالي اللبنانية» الأربع التي أقيمت حتى العام 1961. وتم الاعتراف بتلك الحفلات كإسهام في ترسيخ روابط لبنان الذي نال استقلاله قبل عقدٍ ونيف، وتعزيز الثقة في علاقاته الثقافية الدولية والإقليمية، وجميعها إنجازات نادرة سبقت زمن العولمة والإنترنت. كما أضاءت تلك الجهود على تفوّق الفنون الشعبية بفعاليتها حتى على أجهزة الدولة المختصة في تعزيز «وشائج الأخوة بين أبناء البلاد وغرس بذور القربى في الذوق المشترك والإحساس الواحد في نفوس الجيل الطالع»، مثلما كتب كامل مروة. إضافةً إلى ذلك، فإنّها حملت شهرة لبنان الفنية والثقافية ومعها الأغنية الفيروزية والأغنية اللبنانية المعاصرة خارج حدود لبنان إلى العالم. على مستوى آخر، شكلت «الليالي اللبنانية» الوثبة الفنيّة المنتظرة في لبنان منذ أن افتتح الانتداب الفرنسي الإذاعة اللبنانية في العام 1938 وقدمت الدليل على الريادة الفنية اللبنانية المستحدثة في العالم العربي.

أمينة الحكايا

استند العمل الافتتاحي في «الليالي اللبنانية» الشعبية للعام 1961 إلى أسطورة وهمية لآلهة بعلبك بعنوان «رحيل الآلهة» ضمن مغناة «البعلبكية». الآلهة، وهم على وشك مغادرة المعبد بعدما تم تدميره، طلبوا أن ترافقهم فتاة محلية مسحورة. أدّت فيروز دور تلك الفتاة التي أصرّت على البقاء بين أطلال بعلبك لأنّ لديها واجبًا عليها القيام به. مسعاها هو رحلة إلى «قلوب الناس وبيوت الناس» في لبنان والمهجر لتغرس «شجرة إلى جانب كل أغنية» وتروي للعالم وعلى كل تلة وبيت «قصة إلهية» كما حكايات العز والحب وهو كنز الكنوز. إنها رحلة إلى أرض الأجداد وإعادة اكتشاف الجذور العميقة للروح الجماعية ونسيج الهوية.

أرض فيروز لها جغرافيا جيوسياسية وجغرافيا غير محدودة في آن واحد. تُجسّد الأولى سمات مادية وبيئية محددة، فيها الوعر والصخر كما فيها الزهر، أمّا الثانية فهي في تخوم الينابيع الأولى للإنسانية وهي «أعجوبة» تتحقق عبر الصوت والغناء الذي هو «سر الوجود»، لتبحر منه نحو «الأكثر» والمدى الأوسع. تبني فيروز جسرًا بين الجيوسياسي واللامحدود، وكذلك بين الواقع والخيال، «لتغلّف جمهورها بشعور الانتماء والعاطفة الجماعية الحاضنة». هي جسر للقمر وللحكايا فوق تاريخ النزاعات في لبنان، وعلى أبواب الدبلوماسية الثقافية مع البلدان العربية كما مع دول العالم. صوتها جعل هذه الحكايا إكسيرًا وحمّل تلك الحركة الدبلوماسية زخمًا مفعمًا بالطاقة والجمال لم تعهده في مسالكها الاعتيادية. تماهت فيروز مع المضمون الفنّي الذي قدّمته في أغانيها ومسرحياتها فأصبح منهجًا لها في المواقف والحياة والفن. فهي جارة لنا ورفيقة درب يومياتنا في تفاصيلها، وهي سفيرة متوّجة تحمل روح الشعب، ويتواءم هذان البعدان بسلاسةٍ وبساطة.

ازدهرت حفلات فيروز في الدول العربية، وأينعت مسرحياتها في البيكاديللي بتوجهاتها الواقعية الاجتماعية، وازدهت مواعيدها الدمشقية السنوية في أواخر كل صيف، بالتوازي مع أعمالها البعلبكية. أصبحت مهمازًا لاستعادة القدس والإضاءة على القضايا المهمشة، إلى جانب الاحتفاء بلبنان السلام ولقاء المدائن في المشرق والمغرب العربيين التي كانت بواكيرها في دمشق ومصر خلال المرحلة الإذاعية السابقة. أنشدت القضية الفلسطينية ورفعت صوت الضمير، فصارت «سفيرة القدس» ولاحقًا «سفيرة العرب»، بصوتها الذي يدعو إلى الحرية والعدالة والسلام وإلى إنسانية ما زالت متعلقة بروحها، كما كتب كل من الشاعر المصري فؤاد بدوي (1966) والروائي المغربي الطاهر بن جلون (1988). تروي أغانيها وإطلالاتها «قصتنا الكبيرة»، فهي حكايا «الحصاد والسهر والقمح والرياح والرماح، فساعدٌ يستنبت الثمر وساعد يشرع السلاح»، وهي قصص «الأبطال والزيتون وقرية تضحك للسماء، تحرس خط الشوك والفداء».

نحو أفق جديد

أضاف الأفق السياسي المتغير بعد هزيمة 1967 طبقات جديدة من المعنى، إذ عبّرت أدوار فيروز عن إرادة راسخة في البقاء والتمسك بالأرض، فتحوّل دور الفولكلور من مرجع وصفي يسمو نحو العزة والفرح إلى مدماكٍ لفنٍّ ملتزم ومقاوم، وصار الغناء سفرًا لكشف الظلم. هذا التوجّه لم يتطابق كليًّا مع توقعات بعض أعضاء لجنة الفن الشعبي في مهرجان بعلبك ومنابر إعلامية عدّة مالت نحو أعمال أقل سوداوية، فيما اعتبره بعض آخر من المنابر الإعلامية «أضخم وأروع مجهود عرفته بعلبك منذ العام 1959» و«بداية عهد جديد سوف تدفع بالنهضة الفنية قُدمًا».

في مسرحية «جبال الصوان» (1969)، ارتقى صوت فيروز إلى مدى حسي ووجداني جديد يحرّك شعبًا مغلوبًا يحكمه اليأس ويدفعه إلى الاستقلال والخلاص بقوة الإيمان والتضامن والنضال. أما في مسرحية «ناطورة المفاتيح» (1972) فالصراع داخلي وسلمي ضد حكمٍ مستبد، وفيها تكررت فكرة الرحيل حيث يهجر الشعب ممالك الظلم، بعدما سبقته إلى ذلك الآلهة في «البعلبكية»، فتبقى فيروز المواطنة الوحيدة في مملكة سيرا، إلى أن يدعوها «نسيم غريب» إلى رحلةٍ أخرى، فتصبح حارسة المنفيين والبيوت المهجورة ورمزًا للذاكرة والأرض. إنها مقصد للوفاء بالنذور؛ للتمرّد، للصلاة، للتحرّر، ولتوحيد الناس في سلام. ولا تلبث أن تصبح «العروس الكبرى» التي تزرع فرح المستقبل في حقول الأزمنة المقبلة، تلك الأزمنة التي ستشهد على حروب وفجائع وغربات لا قعر لها. تكتسب الأغاني مهمّة إضافية إلى جانب إحياء أطلال بعلبك بما ترمز إليه في الإصلاح والوئام وإعادة بناء بلادنا لتنثر حكاياها في الاغتراب ولجمهور رسمي وشعبي في الخارج.

وسع المدى

اندلعت الحرب اللبنانية وأعاق عنف الانقسام حلم بعلبك وجهود بناء الوطن، فحملت فيروز هذا الحلم في صوتها وراحت تنشد انكساره وقيامته بكل أطيافه مثلما استمرت في رفع صوت القدس، في أعمالها كما في جولاتها خارج لبنان، لتبتعد عن الإطلالات الفنيّة وتتّشح بالصمت في بلدها، باستثناء إحياء ترانيم «الجمعة العظيمة» كموقفٍ رمزي ضد عنف الحرب. تحوّل عندئذٍ فعل الغناء إلى عمل ذي طابع سياسي حتى وإن كان مضمونه عاطفيًا. تقاطع هذا الموقف مع بقاء كل من البنت البعلبكية وزاد الخير في العروض البعلبكية في ديارهما رغم هجرة الآخرين، وتقارب مجددًا واقع فيروز وحياتها مع فنها.

في العام 1981، قدّمت مغناتين في الأمم المتحدة في الذكرى الخمسين لرحيل جبران خليل جبران، وتولى توليف النصين الشاعر جوزيف حرب من أعمالٍ متعددة. الأولى «يا بني أمي» من ألحان زكي ناصيف، تنشدها فيروز كأنّها في موكب جنائزي مهيب: «في ظلام الليل أناديكم هل تسمعون؟ مات أهلي وغمرت تلال بلادي الدموع والدماء»، وتُحذر من الأمة التي تقسّمت وكثرت فيها طوائفها وقلّ فيها الدين، لكنها لا تلبث في القسم الأخير أن تستنهض شعبها ولبنانها نحو زمن آخر يعم فيه السلام. أما الثانية، «الأرض لكم»، فمن تلحين الرحباني الابن، وتدعو إلى التلاقي الإنساني، وهو بعدٌ تجلّى لاحقًا في أعمالها مع زياد. وقد استعادت مقاطع من هذه المغناة في جينف حيث مثّلت لبنان والعالم العربي على أبواب الألفية الثالثة في الذكرى الخمسين لإعلان الصليب الأحمر الدولي قواعد السلوك في الحروب (1999). وكان جبران نشر قصيدة «مات أهلي» النثرية للمرة الأولى في مجلة «الفنون» في تشرين الأول 1916 خلال الحرب العالمية الأولى. أما «في ظلام الليل» فقال أنها «كُتبت أيام المجاعة»، وكتب خطبة الويلات التسع قبل الحرب العالمية الأولى بسنة أو اثنتين.

نقلت الصحافة العربية والعالمية أصداء هذه الحفلات وأخرى تبعتها في أوروبا، كما وثقتها إلهام تابت في «ملحق النهار»، «كأن صوتها سلك كهربائي، عندما يلمسهم يتجاوبون يهتزون… تتابع هي عبر صوتها ويتابعون إلى أن يصل الجميع إلى النشوة» (النهار)، وهو «يستقرّ في النفوس ويحمل في نبراته آلام لبنان ومعاناته» (إيكونومست) بعدما «هدهد أكثر من جيل، أكثر من شعب، أكثر من قارة» (بارول إي موزيك). تخطت هذه المراجعات أثر الصوت وصولًا إلى اختيار فيروز نفسها من بين مئة امرأة يحرّكن العالم في العام 1995 (الإكسبرس الفرنسيّة) واعتبارها «واحدة من بين السيدات اللواتي يعدن باختراع عالم المستقبل» في العام 2010 (مدام فيغارو) و«المطربة العربية الأهم» والأعلى دومًا من أي تصنيف في العام 2018 (مجلة فوربس الأميركية).

استمرت السكّة الدبلوماسية رغم ابتعاد فيروز عن الأضواء والإعلام والمجال العام، وزارها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيتها بالتزامن مع انفجار مرفأ بيروت 2020 وذكرى مئوية لبنان الكبير، وقلدها وسام جوقة الشرف لأنّها «رمز وطني نادر يلتقي على اسمه اللبنانيون». وهو ثالث وسام فرنسي تناله وأرفع تكريم رسمي في فرنسا يضاف إلى رصيد أوسمة وتكريمات عربية وغربية عديدة نالتها خلال مسيرتها، كان أوّلها وسام الاستحقاق اللبناني المذهّب الذي استحقته إبان العروض البعلبكية الأولى في العام 1957. وتحوّل عيد ميلاد فيروز في الفترة الأخيرة إلى مناسبة سنوية للفرح والاحتفاء بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام في مختلف الدول. وفي عيد ميلادها التسعين، جدّد الرئيس الفرنسي إعجابه بصوتها على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: «عم بتشتي الدنيا ثلج… وصوت فيروز لا يزال يُطيّب قلوب اللبنانيين والفلسطينيين الباحثين عن دفء السلام». وأضاف مخاطبًا فيروز: «إلى التي تُجسّد كرامة هذه المنطقة، عقبال الميّة.»

السفيرة الناجية

أطلق الشاعر سعيد عقل على فيروز لقب «سفيرتنا إلى النجوم» (1956)، وكتب مستشرفًا عنها في تلك المرحلة المبكرة من مسيرتها الفنية: «غنّت الأرض، والوجوه الإنسانية، والثورة على الظلم. وأعطت أملًا للمشرد، وطهارة للحسناء، وغدًا أجمل للبائسين. على صوتها تبنى اليوم أمة». إذا كان عقل هو أول مَن رسم ملامح هذه الرؤية «للسفيرة»، فلا شك في أنّ لمهرجانات بعلبك دورًا في إطلاق تنفيذها بخاصة في الليالي الأولى. لقد سعوا في لحظات مشرقة من العمل الجماعي من تاريخ لبنان المعاصر إلى اكتشاف آفاق جديدة وساهموا في نسج خيوط قصة صحوة بين الناس، وحملوا رسالة الجمال والسلام والهوية من بلد صغير يقع في منطقة مثقلة بالصراعات الإقليمية والدولية إلى العالم عبر الفنون الشعبية. توسّع ونضج من ذلك الحين دور «السفيرة» في ترحالها العربي وفي الولايات المتحدة ولندن وبخاصة في باريس عبر أعمالها وحفلاتها مع الأخوين رحباني، كما ترسّخ خلال الحرب الأهلية وبعد انتهائها عبر حضور صاغت فيروز أبعاده بتعب الأيام. يعبُر صوتها تقلبات الحدود الجغرافية وتتّسع رقعته فوق جسور العلاقات الدبلوماسية مثلما يتغلغل في قلوبنا ومسام ذاكراتنا. هو حضور طاغٍ وخشبة خلاص خلال الحرب تطهّرنا من آثامها، مثلما هو ذاكرة جماعية متوهّجة تتخطى فيها الأعمال ظروف إنتاجها، وواحة إنسانية وولّادة تتجدد في حاضرنا رغم جراحنا وأطلال خرائبنا. إنها الناجية من أهوال الدمار ترسم معاني الانتماء والتخطي في عالم مفتوح على الاحتمالات والنزاعات كافة.